持てる検索能力のすべてを使い、とうとう探し当てた一冊。

とっくに絶版となっていたその書籍を、やっとの思いで入手。根深誠著『新編みちのく源流行』。1984年1月刊。

目当てのページを開く。サブタイトルが泣かせるぜ。なるほど、ふむふむ。やはりそうか。

結論:いることはいる

インターネットは素晴らしいなあ!

仕事も終わったし帰るかー、とengadget見てたらお茶噴いた。時速80?かー。

高田馬場に立ち寄ることは何度かあったが、早稲田となると本当に久しぶりだ。記憶にないぐらい。下手したら、卒業以来なのかもしれない。

大隈講堂の横にある、大学運営のカフェっぽいところで集まりがあるからおいでなさいよ、とのお誘いを受け、勇気を奮って参加してきた。

珍しく(?)約束の1時間前に到着。現地には向かわず、かつての学び舎を散策。

幽霊学生だったにも関わらず、それなりにこみ上げてくるものがある。ところどころ、近代的な校舎に建て替えられてはいるが、それでもかつての面影がしっかりと残っている。ノスタルジアな気分を満喫し、キャンパスを歩いた。

飲み会では懐かしい面々に再会。さすがに年を取った。旧交を温める。

シメで校歌ってのも、なんだか相変わらず。小心者なので気後れして、遠巻きに写真を撮っていた。根性がないのです。

二次会の群れとは離れ、かつて幾度も恥ずかしい夜を過ごしたバーへ。まだ存在しているだけでも感慨深いのに、フロアが増えて立派なイタリアンレストランになっていたことに驚愕。

その後、二次会から逃走してきた連中も合流し、いつの間にかの大所帯。大いに笑い、飲む。友がみな、われよりえらく見ゆる日よ。

大学を出て20年ちかくが経った。社会的に成功している者もいれば、必死になにかと闘っている者もいる。独立企業したり、浮気相手の家族に殴られたり、今こそが転機かと悩んだり。学生の頃、故郷がダムに沈むのだと嘆いていた彼の女性は、建設中止の世の流れを今また嘆いていた。

普段からしょっちゅう会うのもいいけれど、こうして間が空けば空いたで、また得難き夜だ。

電車を乗り継ぎ帰宅して、余韻を楽しんだ。

フランスのタイヤ屋のせいなのか、京王電鉄が煽りすぎたせいなのか。高尾山がものすごいことになってるよ。

リフトに長蛇の列ってのは、まあわかる。こちとらどうせ、そんなものに乗るつもりはないけれど、それにしても人だかりがすごいぞ。11:30時点で90分待ちだそうだ。うへぇ。

いつものように一号路を歩く。が、団体さんが多く、しかも彼らは決まって横一列である。もちろん、道が広いところに限っての話だけど、みんながみんな横一列なのでモー大変。時おり、トレランの連中が下りだからって猛スピードで上から走って降りてくる。そのうち、絶対事故起きるはず。

道が広いところ、つまり序盤の登りはそんな感じ。それが薬王院をなんとか抜けて道が狭まってくると、こんどは渋滞。ここは盛夏の北アルプスの槍の穂先ですか?ってくらい、ピクリとも動かなくなる。そんでもって、これまたトレランの連中がゼェゼェいいながら走ってくる。もう一度言います。そのうち、絶対事故起きるはず。

必死で登り、山頂直前で巻き道に入る。山頂なんか行ったら、死んでしまうかもしれんからね。そうそう、いくつか女子トイレがあるけれど、30分待ちは覚悟したほうがいいです。駅で済ませてくるのが吉。

で、ようやくこのへんから、快適な道となる。とはいえ人も多いし相変わらずトレランがうざいけれど。ヒタヒタと歩き、小仏峠(こんなに人がいるのを見たのは初めてだ!)を抜けて景信小屋へと到着。

まずビール、そして天ぷら。道中の苦労も吹き飛ぶ、格別の味。

それにしても相変わらず、いい意味で謎な天ぷらだ。ひと皿300円ナリ。タネはなんなのか、シイタケ以外はよくわからないけれど、そんなことはどうでもよい。ただただ美味い。

続いて、これだけは忘れては行けない、お約束のなめこ汁となめこうどん。おにぎりをほお張り、(*゚∀゚)=3 ムハーッな状態。どちらも柚子が効いてて最高です。相方も大満足。

紅葉のピークは11月後半だけど、景信小屋のベンチで仰向けになって空を眺めていると、もうすっかり秋だ。狂騒の高尾山頂付近はうんざりだったが、それとは対照的に、じつに静かに時間が流れている。しばし、ボーッとする。ココはいいなあ。高尾山とかじゃなくて、最初から景信山を目指して来ればよかったかもしれない。

バスの時間に合わせて下山。案の定バス停も長蛇の列で、臨時で2台来てたのに車内はギューギュー詰め。俺はいいけど、お年寄りがかわいそうだったナー。

いまや、大衆食堂は絶滅しつつある。

特に都会では、ファミレスや大戸屋は人気だけれども、いわゆる「食堂」は年々減っているような気がする。高田馬場や早稲田、神保町といった学生街でも、学生時代に好きだった食堂のほとんどが、その姿をとどめていない。

青森には、10件もの「津軽百年食堂」があるという。これにはきちんとした定義があり「三世代、70年以上続いている食堂」だそうだ。最近ではその名もズバリ『津軽百年食堂』なる小説も出ていて、ちょっと気になっていたので読んでみた。

内容はというと、明治から続く津軽地方の食堂を舞台にした人情モノ。ひとことで言えば、イイ話。つるっと読めちゃいます。個人的には、登場人物にJ POPなぞを語らせるところに軽く苛立ちつつも(笑)、なかなか面白く読めました。桜の時期の弘前、行ってみたいなあ。

あと津軽蕎麦が食いたくなるね。「鰯の焼き干し」で出汁を取ったかけそばタイプで、つなぎが大豆。東京のそれとはまったくの別物らしい。津軽蕎麦を筆頭に、青森の食文化については『美味しんぼ』の第100巻にもまとまっています。日本全県味巡りの青森編。

なお巻末に、10件の実在する「津軽百年食堂」のリストがあり、「フ〜ン」と眺めていたところお茶を吹きそうになった。この夏訪れた、黒石駅前のアノ店が掲載されているではありませんか!

あまりの屋根のゆがみっぷりに( ゚д゚)ポカーンとしたのよね。

自然にこうなったのか、それとも除雪を考慮した確信犯なのかはわからないけど、一見さんには敷居が高いオーラを出しまくっていたこの店、すごう食堂は、兄妹姉妹で切り盛りしていて化学調味料を一切使わない、昔ながらの優しい味わいなんだそうで。なるほど、見かけで判断してはイカンということですかね。もしまた黒石に行くようなことがあったら、暖簾をくぐってみよう。

それにしても、親子三代にわたって通えるような食堂が今も健在だなんてこと、考えてみたらこれほど素晴らしいことはないねぇ。後継者問題なんかもあるんだろうけど、頑張って頂きたい。

またしても青森の底力を見せてもらったぜ。あ、『津軽百年食堂』ですが、映画化も決定してるそうで。2011年春公開だとか。キャストはどうなるんかな〜。

個人的には食堂といえば、やはり学生街。嗚呼、叶うことならば「キッチンカナリヤ」のスタライ(生)、「カレーのふじ」のスペシャルドライカレー、「甘楽」のチキンミートが食べたいっ!!

仕方がないから、近いうちに三品に行ってみるかな。

ずいぶんと前のことになるけれど、J1の公式戦を味スタまで観に行った。生まれ故郷の関係で、応援しているのはあくまでもジュビロ磐田だけど、住んでいるところのチームというのも気になる存在だ。神の子ならぬアホの子と噂される平山(ここんとこ好調だよね!)もいることだし、FC東京はなんとなく好き。

実際の目的はサッカーの試合というよりも、ブラジルフェアだってんで、何か美味いモンにでもありつけるんじゃないかと……。まあ、所詮はその程度のニワカです。

相手のガンバ大阪は、なぜか味スタで勝てないというジンクスがあるそうだ。平山は累積で出場でいないけれど、遠藤とか長谷部とか、けっこう好きな選手が出るので、豆煮込みとかのブラジル料理をつつきつつ、ビール片手にまったり観戦。

浦和みたいなチームに比べると、味スタは2F席ならゆったりできるのもウレシイ。むかしのパリーグみたいだ。ファミリーや年寄りには、ゴール裏で気合い入れるのもツライし、こーいうのもいいと思う。主催者としては、満員御礼にしたいだろうけど……。

試合そのものは、両軍ともに決め手を欠いた典型例。終盤になってようやく大阪側のエンジンがかかったけれど遅く、スコアレスドローでした。ぶっちゃけ「退屈」な試合だったけれど、やっぱり現場ではTVじゃ映らないところが見えるってのがいい。最終ラインの上がりとか、ボールがないところでの選手たちの動きとか。やっぱナマだな。ナマ。

試合内容がそんな感じだったので、相方にオフサイドのルールを何回も教えたりしながら、よく空を見上げていました。キックオフが16時だったこともあり、後半くらいから空の様子がどんどん変わっていって、最後には見事な夕焼けに。

燃える空。緑のピッチ。ビールも美味いし、世界は本当に美しい。シアワセだー。

味スタは、ウチからも近いし便利なんだよね。こんどは、東芝府中vsサントリーにでも行くか!

この週末は、本当に気分が悪かった。

フロントへの不満は、みんな持ってる。だからといって、やっていいことと悪いことの区別が付かないものか。王ダイエーの生卵事件や「頼むからヤメテくれ 王」の横断幕もひどかったが、今回の騒動はそれに匹敵する、あるいは超絶していると感じた。そもそも、フロントがダメなおかげで弱かったチームなんて、過去にゴマンとあるじゃねえか。

本拠地移転の噂があるけれど、一部とはいえ、こんな腐った連中がいるくらいなら、本当に新潟か、あるいは四国(あそこには素晴らしいスタジアムもあるし)に行ったほうが幸せになれるのかもしれない。イヤな思いをするのはいつだって、普通のファンだ。心あるファンなら、悔しくて悔しくて、夜も眠れないだろう。

05年、あの伝説のコバマサ・ナイトを生で見た。そのときの、毅然としたレフトスタンドが忘れられない。ロッテのファンはすげーな、と。おかげで、シリーズで阪神をフルボッコした試合も(なぜか)外野席で見ることになった。もともと他のファンだが、ロッテというチームのことは、その応援スタイルを含めて本当に好きだった。こんな状況を作り出した原因は、いったいどこにあるのだろうか。わからないけれど、決してフロントだけを責めることはできないのは確かだ。

10月6日、本拠地最終戦ではおそらく小宮山がマウンドに上がるだろう。ベニーちゃんもユニフォーム姿を見せると聞く。マリスタに行ってこの目で確かめたいが、同時に怖くもある。どうすっかな……。

うまい落としどころはないものか、当事者たちは真剣に考えて欲しい。頼むよ……。

3泊4日の今回の旅も、そろそろ終わりである。4日目の朝、さすがに昼すぎには東京に戻らなきゃなのだが、ここ盛岡でもう一カ所、立ち寄っておきたい場所があった。「石川啄木新婚の家」だ。

大間のところでも書いたけど、石川啄木が大好きなんですよ。なにがいいって、あのいい加減なところね。浪費家で好色で見栄っ張りでずうずうしくて、生活力がないくせに口だけは達者で、とにかく人間として、男として、相当ダメダメなんだけど、歌を詠むのだけはスゴいってところが。

さて、その新婚時代を過ごしたという家だけど、盛岡の駅前から徒歩で10分くらい。北上川を渡ってしばらくすると看板があるので、導かれるようにして、通りを渡ったところで忽然と現れる。

あまりに無防備な佇まい。夜中に酔っぱらいやヤンキー学生に荒らされたりしないんだろうかと、ちょっと心配になる。入館料はナシ。管理人っぽい人も常駐してるはずだけど、気配がない(笑)。引き戸を開けて中に入り、靴を脱いで上がる。

中は、けっこう広いなあ。両親や妹とも同居してたっていうけど、それを差し引いても立派な間取り。展示資料によると、確かに啄木はこの家で新婚生活を始めるものの、結局たったの3週間で生活が破綻して、追われるように引っ越すハメになるそうだ。でかい家を借りた割には、収入とか貯金とか、計画的ではなかったんだね。

そもそも、この家で行われた結婚式もバックレてるし。啄木石川一、このとき20歳。東京で処女詩集「あこがれ」を出版するも鳴かず飛ばず。金もなくて、きっと、いろんなことがめんどうくさくなったんだと思うw

ここは、畳に寝そべったりして、自由に過ごせるところがすばらしいんだ。まったり、ゴロゴロ。生き方がパンクでロックな石川啄木の、盛岡時代に思いを馳せる。平日の朝だったせいか、来訪者はほとんどおらず。玄関先でぐるりと中を見回して帰っていくのが数人いた程度だ。我々が、あまりにもリラックスしてたせいか?

石川啄木については、また機会があったら書いてみたいところ。下の2冊はとにかくお勧めです。とくに、現代語訳の「石川くん」は最高。ステキです。

駅前に戻り、じゃじゃ麺で〆。ゲフー。

今回の旅レポは、これにて終了。長かったなーw

盛岡冷麺に出会って、何年が経つのだろう。15年くらいなのかな。いや、もっとか。当時、盛岡勤務だった大学の先輩に連れてってもらったんだよなあ。以来、何杯食べたかよくわからないくらい食べている。食べた回数なら、東京都内在住・実家が岩手県でない人間の中ではトップ10くらいに……入らないか。どうでもいいけど。

盛岡という街は、地方都市にありがちなんだけど、駅前=繁華街というわけではなく、核心部は駅から離れてるんだよね。おかげで地元民でもない我々は、冷麺を食べようにもいつも駅前か、駅から徒歩圏内の店しか楽しむことができなかった。せいぜい食道園あたりまでか。

実際のところ、駅前の盛楼閣がなかなかのクォリティー&パフォーマンスなおかげで、「盛楼閣でいいよね?」「うむ」となってしまうのだ。ちなみに、ぴょんぴょん舍は第一印象が悪すぎてハナから除外。銀座の店にも行ったことないや。

がしかし。かねてより、地元民より高い評価を受けている「肉の米内」が気になって気になって仕方がなかった。お肉屋さんが経営していて、冷麺のスープはみんな大好き・前沢牛でじっくりとスープを取っているというゴージャスさ。そこで今回の旅では盛岡にステイすることにして、ようやく念願を叶えることができた。

下北を夕方に出て、盛岡には20時半すぎに到着(遠かった!)。ビジホに荷物を置いて、急ぎタクシーで向かう。念のため、駅に着いてから予約の電話を入れたのだが、9時すぎに入店したときには、団体も入っており相当なにぎわい。ちょうど我々で満席となったようだ。あぶねー。

肝心の冷麺に行く前に、もちろん肉を喰らうわけで。タレを入れるお皿がユニークな形。「ここで満腹にしないように」と気をつけたはずなのに、つい、いつもの調子でオーダーしてしまい、冷麺を頼む段で相方を見るとすっかり涙目である。あれほど言ったのに〜、ってオレが悪かった。スマン。

仕方がないので冷麺はひとつだけ。別辛・多めで。

店の人が気を利かせて、お椀を持ってきてくれた。相方用に麺少なめ・スープ多めで取り分ける。写真を撮ったのはそのあとなので、スープが少なく見えるけど、本当はもっとつゆダクでした。

で、肝心の味。美味いです。

ふつうに、しっかり、しみじみと、美味い。ただ、ズキュン!!とズバ抜けて美味いかというと、正直そこまでではない……かなあ。これまで食べた冷麺の中では、間違いなく上位には来るけれども。

ネットの評伝によると、スープはあっさり気味なときとドロリと濃厚なときがあるらしい。この日はどちらかというとサラリとした感じだったので、ハズレだったのかもしれない。あと、ランチがお得で大人気らしいですね。行列もザラだとか。

お客さんはひっきりなしにやってくる。地元の人に愛されてるのがよくわかる。機会があったら、次は冷麺のみで再訪してみたいが、やっぱり立地がなあ。う〜ん。満腹の腹を抱え、消化不良のまま、石割れ桜を見物しつつ駅前までテクテクと歩いた。

下北半島は斧の形に例えられる。刃側の北端が大間で、柄の北端には尻屋崎という、お馬さんがいっぱい放牧されている名所もある。いっぽう、大間から刃に沿って南下すると、仏ヶ浦だ。

尻屋崎と仏ヶ浦、どちらも行ってみたいのだが、時間的に無理。そこで相方に「馬と火曜サスペンス劇場、どっちがいいか」と尋ねたところ、「火サス」と即答。ってことで仏ヶ浦へ。

何がどう「火サス」なのかというと、見た目が、である。いかにもドラマのクライマックスあたりで使われそうな景観なのだ。

上は展望台からのショット。遠目じゃわかりにくいけどね。もう少し先に行くと、下降路が整備されている。けっこうな山道を下ること数十分。

迫力あるむきだしの巨岩が、ドドーンと。

厳しい自然環境が作り上げたダイナミックな造型に、しばし見とれる。恐山といい、仏ヶ浦といい、下北はスゲーなあ。

遊覧船も出ていて、海から眺めるとまた佳いらしいのだが、さすがにそこまでの時間はなかった。しばらく散策していたら、奥のほうに人が大勢いる。なんと本当にテレビのロケをしていたよ。ADっぽいお兄ちゃんが「いま撮影中なのでここから奥は、ちょっとお待ち頂けますか」という。まあ、状況としてはわからんでもないので、ちょこっと待ってたけど、埒があかないので戻ることに。

スタッフさんが走り回っていて大変そうでした。なんの番組かは聞かなかったけど、そのうち放映されるのだろう。青森が舞台のドラマ? 本当に火サスかどうかは知らないけれど、絶対刑事モノだと思う。

帰路の登りは辛かったが、あとはクルマをぶっ飛ばして下北駅へ。無事にレンタカーを返却し、すっかり日も暮れた中、電車で移動するのであった。まだまだ旅は、終わらない。

恐山から大間に行くには、まず山間の道を抜けて津軽海峡に出るのだが、途中で薬研渓谷ってところに下りられるスポットがある。べつにどうってことない沢なんだけど、遊歩道もあって休憩にはちょうどよい。紅葉の時季は、とても綺麗だろうなあ。

そして大間。マグロで有名になりすぎたせいか、やけに広い駐車場ができていて、バイク乗りたちがテントを張っていた。そりゃ、下北に来たら立ち寄ってみたくもなるわなあ。俺もそうだけど。

ところで大間には、大尊敬する歌人・石川啄木の歌碑がどーんと建っています。

大海に向かひて一人 七八日(ななようか) 泣きなむとすと家を出でにき

大という字を百あまり砂に書き 死ぬことをやめて帰り来たれり

東海の小島の磯の白砂に われ泣き濡れて蟹とたはむる

なんと、啄木が蟹とたはむれた小島というのがココだとか。ちょっと沖合の、灯台が建ってる島がそれ。地元の人の研究によると、ってことらしいんですがね。歌碑の裏面にはそのあたりの解説アリ。海を隔てた向こうに見える函館や、小樽でのやんちゃぶりは知っていたけれど、大間にも来てたのか。知らなんだ。

せっかくなので、本州最北端の食堂「かもめ食堂」にてマグロを食す、ちなみに、九州博多の沖合にある能古島にも「かもめ」っていう食堂があって、そこは檀一雄ファミリーなんかがよく立ち寄ってたらしく、女子が大好きな映画「かもめ食堂」のモデルになったとかならなかったとか。まあどうでもいいですね。

マグロ(中トロ)・イカ・ウニの3点盛りを頼んだのだが、ボリュームがものすごくて(特にウニ)、必死になってかっこんだ。おかげでゲップがウニくさい。

よく、大間ではマグロなんてない、なぜならすべて築地に行ってしまうからだ、という話を耳にするけれど、あるところにはあるのです。

そもそも時期が大事。大間のマグロ漁は8月から12月にかけて行われるので、そのタイミングを外すとだめぽです。実際は10月をピークにした3カ月くらいがヤマらしいです。そう考えると、今回食べたのも冷凍モノだったかもなあ。

記念撮影をして、大間を後に。

浅虫を発つ朝、「恐山に行く」と言ったら、宿の仲居さんの顔つきが曇った。あんなとこに行くのはおよしなさい、せっかく天気がいいのだから、なにも好き好んで行くような場所ではない。

至極真面目に、そうおっしゃる。どうしても行くというのならと、厨房から塩を包んで持ってくる。必ず身を清めるようにと念を押され、ようやく送り出してもらえた。

陸奥湾沿いにクルマを飛ばす。途中までバイパスが出来ていて、至極快適。むつ市まで開通すれば、青森・下北間のアプローチが短くなるだろう。ところどころ、風力発電のプロペラが回っているあたり、下北だな〜。軽快ドライブ。2時間で到着。

恐山は、日本三大霊山(恐山、高野山、比叡山)であり、日本三大霊場(恐山、白山、立山)、さらには日本三大霊地(恐山、立山、川原毛)でもある。そういえば、映画「剣岳 点の記」では、立山信仰が描写されていたね。

さてさて。帰京後、今回の旅程を書き連ねてきたが、告白すると、恐山に関してはソコソコ思うこともあったのだが、書けば書くほどわからなくなる。うまくまとまりそうにないんだけど、誤解を恐れず言ってしまおう。ヨソ者の立場で甚だ不謹慎ではあるが、恐山は、じつに興味深い場所なのだ。

ここでは、生と死が同居している。天国と地獄、荘厳さと気味の悪さ、不浄と神聖、とにかくそういった、本来であれば相反するものが同時に存在している。

立ちこめる硫黄臭、荒涼とした風景。積まれた小石。なるほど、死後の世界というものがあるとすれば、こうした風景なのかもしれない。

死を迎えた旅人が困らないようにと、生前身につけていた衣服や靴、ステッキが奉納されている。また、道中困らないようにと、手ぬぐいが樹々に巻かれている。そして水子のためにとお供えされた、かざぐるま。

どんなことを感じるかは、人それぞれだ。遺族が、死者に対して抱く思いや、それを具現化する方法も。

カラカラと回る原色のかざぐるまは、生まれてくることがかなわなかった我が子に対する供養、つまり愛情の現れだが、ある種、異様なオーラを醸している。

いっぽうで恐山には、天国のような美しい風景もある。涅槃とでも言うべきか。山上湖・宇曽利湖の水はどこまでも清らかな透明を誇り、誰かの骨だと言われれば信じてしまいそうな、ウソのように白い砂浜を洗っている。死者と酌み交わしたのか、酒やビールがお供えされてたりもする。

ここには、「あの世のすべて」がある。だから訪れた人は、たとえ物見遊山の観光客だったとしても、いやがおうにも生と死について思いを馳せることになるのだ。

いまはどうにも、これ以上の言葉が出てこない。また思うことがあったら、なにか書くかもしれないけれど。

あ、ひとつだけ、イタコについて。イタコの口寄せは、7月の例大祭とか大きなイベントのときだけらしいんだけど、あんなのインチキだと言うひともいれば、いやアレは一種のセラピーなのだという意見もある。沖縄のユタに比べると、イタコは世間的にキワモノ度が若干高いような気もするけれど、今ふうに言えばどちらもシャーマンだよなあ、と思ってみたり。

ところで、恐山にはもうひとつの顔がある。温泉だ。そりゃ、あんだけ硫黄が噴き出してれば、温泉だってあって当たり前だ。

境内には掘建て小屋風の湯殿がみっつ。さすがに混浴とはいかず、男湯と女湯に別れていて、引き戸を開けると、ちょっとした脱衣所と湯船があるだけのシンプルなつくり。白濁したお湯がいいカンジです。さらには最近建て替えられたという立派な宿坊もあって、1泊12000円くらいで泊まることもできる。温泉つきで、精進料理がなかなかに美味いらしい。今回はパスしたけれど。

観光客がワンサと押し寄せるにも関わらず、ここの風呂はどうも不人気です。さすがにタオルまで用意してくるような人はあんまいないか。私はゆっくりと楽しませてもらいましたが。ちなみに、小屋自体は相当な年代物だけど、中は掃除が行き届いていて清潔。じつに気持ちよいです。

仕上げは、恐山名物のヨモギアイス。いろんな味をミックスした「恐山盛り」なんつうのもあります。さすがにそれってどうよ?と思いつつ、塩でお清め。いざ大間方面へ。

青森シリーズに疲れたので、ちと休憩。個人的に毎日チェックしているblog、「地獄のミサワの 女に惚れさす名言集」のご紹介をば。なぜ毎日チェックしているかというと、毎日更新されるからだ。えらいよね。

↑この9月23日掲載、土下座のmasaとか個人的にお気に入り。

いろんなキャラがいて、年齢も決まってるんだよね。それぞれ決まった芸風があって、一発屋もいれば、何度もネタになってるキャラもいる。

KOUNOIKEさん31歳なんかは、(いまのところ)一発屋。ちなみに、のりPの事件が起きるずっと前だったけどね。

無理せず続けて頂きたいもんです。

トンデモゾーンを抜け、一路浅虫へ。「麻を蒸す」から浅虫になったらしいけど、この当て字の理由は、火難をおそれ、火に縁のある文字を嫌ったからだという。なるほど。

蔦温泉では山の幸、もちろんココで楽しみなのは、陸奥湾の海の幸である。浅虫温泉は、東北のゴッホ・棟方志功で有名らしく、実際に「椿館」というゆかりの宿もあるのだが、そちらはけっこうな人気で、ずうっと前から満室状態でした(あとで知ったんだけど、浅虫に滞在した9月13日は棟方志功の命日だったらしい)。

そのほか、津軽三味線のライブがあるホテルだのいろいろあるんだけど、食い意地が張ってる我々としては、料理がしっかりしていそうな宿をチョイス。「さつき」という割烹旅館。結果的にはこれが大正解。

お風呂はこぢんまりとした感じなのだが、十分な感じ。部屋数が多くないうえ日曜だったので、貸し切り状態である。

湯上がりに海岸まで散歩。のぼせが取れる頃に宿へと戻り、陸奥湾の恵みを堪能する。

いきなりウニだのアワビだの。ありがたいことに、料理はちょっとずつ出してくれるので、ゆっくりと食べ進められる。おかげで酒が進む進む。ビールはそこそこに、日本酒へとスイッチ。ノリのいい仲井さんと相談して、地元の純米を冷酒でいただく。当たり前のように、これがまた佳い味わい。

料理はどれもシンプルに見えるようで手が込んでいて、小技がいちいちニクイのよね。いやもう、大満足であります。

ハタハタの鍋が出てくる頃には、腹八分目はとっくにオーバー。シメのごはんでジャスト満腹。デザートのりんごは、もちろん別腹でした。

翌朝は翌朝で、貝焼きがうめがった〜。「貝焼き」と書いて「けやき」と読むらしい。帆立の貝殻に、出汁とネギ、帆立の身を刻んだものを入れて煮立てる。頃合いを見てとき卵を投入し、半熟くらいで完成。ごはんにかけて食べるのだ。最高に美味い。十三湖のしじみの味噌汁もグー。

酸ヶ湯を堪能し、八甲田ロープウェーを往復後(天気イマイチだったのですぐ下りた)、奥入瀬をかすめ、十和田湖をなめるように国道454へ。

今夜の宿は浅虫温泉。直行するにはまだ早いので、三内丸山遺跡と相当悩んだのだが、ネタ作りのためにも、こちらをチョイス。

道路標識なんかも、当たり前のようにあったりして、意外とマジなのよね。これも町おこしなんだろうけど、いやはや大きな風呂敷を広げたもんです。

まずは近いほうからってことでピラミッド。正式には、大石神ピラミッドというらしい。Google Mapにも出てる。大きな岩に割れ目が走っていて、その割れ目が正確に東西南北を指し示しているそうで。ふ、ふ〜ん。

立て看板には、世界各国のピラミッドの起源は日本にあったとか書いてあって、思いっきりデムパな感じではあるけれど、こーいうのを笑える度量さえあれば問題ありません。

ちなみに、ここのピラミッドはふたつあって、さらに林道を登ったところに、上大石神ピラミッドってのがあるんですね。せっかくなので、もちろん行ってみた。

急斜面を息を切らせながら登ると、巨岩が忽然と現れる。なるほど、見晴らしもいいし、ピラミッドはどうかわからんけど、縄文人の皆さんがここで何らかのお祈りをしてたとか言われれば、それはそれで素直に信じられ感じではあるな。相方も、半ばヤケクソ気味にはしゃいでおったです。

ビミョーな空気のままクルマに戻り、お次はキリストの墓。

ええっと、なんでも昭和10年に発見された土まんじゅうが、各種古文書を照らし合わせてみたら、なんとキリストの墓だと判明しちゃったそうだ。根拠もいくつかあって。

……等々。

まあ、柔らかな苦笑を浮かべつつ。こーいうのを楽しんであげられる度量さえあ(ry

どうやら実際にゴルゴタの丘で磔になったのはキリストの弟、イスキリさんだそうで、難を逃れたキリストはシベリア経由で八戸に上陸し、この村で余生を過ごした。

ピラミッドもキリストの墓も眉ツバどころか、ハッキリ言ってギャグなんだけど、野暮なことは言いっこなし。なんというか、青森というところは非常に、いろんな意味でいろんなものが「深い」んだなあ。個人的にココに来たのは2回目だが、たぶん、おそらくは、もう来ることもない……と……思う…。

ちなみに、ここいら一帯(ピラミッド〜キリストの墓あたり)は「ナニャドヤラ廻道」ということになってるのね。がんばれ。

午前8〜9時の女性専用タイムを狙って、酸ヶ湯へと向かう。蔦温泉からは車で30分もかからないんだけど、朝メシをゆっくり食い過ぎたせいで、到着したのはジャスト9時でアウト。

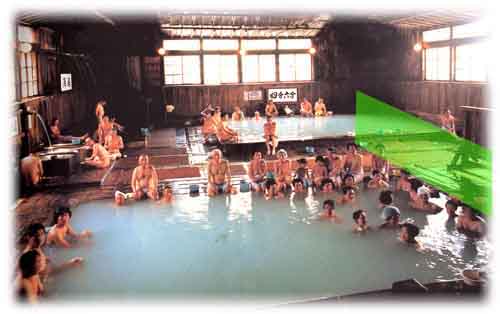

さすがにフル混浴だと気後れするかと、相方に「どうする?」と問うと、「たぶん大丈夫」との頼もしい答え。それじゃあ行くぜと、いざ千人風呂へ。

酸ヶ湯に来たのはは10年ぶりくらい。なんか綺麗なフロントができてた。そそくさと服を脱ぎ、千人風呂へ。

中は相変わらずの広さ。休日とはいえ朝なので、さすがに人は多くなかったが、なんだか違和感がある。なんだろう……といぶかしみつつ、掛け湯をして湯船につかる。

酸ヶ湯のヒバ千人風呂には大きな湯船が2つと、打たせ湯がある。湯船はヘリの中央部分に小さな標識があって、脱衣所の位置と同じく向かって左が男、右は女と書いてある。要するに、湯船の中で男女のエリアがなんとなく決まっているわけだ。

これは確か、前からこのスタイルだ。だがさっきから感じていた違和感の正体は、じつは「仕切り」にあった。文章だとうまく説明できないので、酸ヶ湯の公式サイトから画像を拝借して加工。緑の部分がそれ。

こんな感じで、高さ1〜1.2mくらいの仕切りが、女性の脱衣所から奥の湯船まで設置されていたのだ。確かにこれなら、湯船に入る直前まで身体を見られることはない。しかし……なんだろう、この気持ちの悪さは。

湯気で曇るのにメガネをかけて洗い場で待ったり、ワニのように湯船にじっと身を沈めて顔を出していたり。浴槽を矢印で「男」「女」と分けているが、お構いなしという男性も。

酸ケ湯温泉に通って25年という青森市の織田英子さん(73)は「女湯に来ていた男性に注意したら、『これがよくて入っているんだ』と怒鳴られ、怖い思いをした」と話す。

同温泉の広報担当の山形太郎さん(35)も「湯治という本来の目的から大きくはずれている」と嘆く。

女性客からのクレームが頻繁になったのはここ5年ほど。だが、マナー違反は実はずいぶん前からあるという。5年前に浴槽を塀で隔て、「男女別浴」としたところ、今度は長年の愛用者の方から「酸ケ湯らしさが失われた」と苦情が寄せられ、4カ月後に撤去するドタバタ劇も起きた。

さすがに浴槽を仕切るのはナイよなあ。でも裏を返せば、そこまで追いつめられてるってことか。で、現在の、湯船までは仕切りを設置、ってところに落ち着いたのだろう。

「そんなモン、とっぱらっちまえ!」とまでは言わない。ウチの奥さんも、ちょっと緊張してたそうだが仕切りのおかげで全然気にならなかったとは言っていたし、妥協点としては普通にアリなのかもしれない。

結局、一部のヘンタイのツケを払わされるのは、いつだって大多数のノーマルな人たちだ。ケータイカメラのシャッター音が消せないのも、女性専用車両も同じ。ただただ情けないだけである。

上でリンクしたasahiの記事はいつまで生きてるかわからないけど、「湯あみ服」ってのもどうかなあ。これ着てたおばちゃんが1人いたけれども、「そこまでするなら男女別の内湯行けよ」って思うんだよね……。いずれには水着着用になってしまうんではなかろうか。

と、文句タラタラなわりには、けっこう長いこと入ってたな。飲泉させて「すっぱ〜」のお約束も。相方は、殿方たちの視線にもめげず、意外と堂々としてたので感心。むしろ、おばちゃんたちのほうが、仕切りの向こうでモジモジしてるのが多かったりして笑った。

とにかくお湯は最高。というか、ここでしか味わえないオンリーワンである。だからこそ、あの独特の風情は失ってほしくないんだよなあ。「酸ケ湯温泉混浴を守る会」の皆さんには、ぜひぜひがんばって頂きたい。

初日の宿は、もちろん蔦温泉に取った。

着いてみてビックリ。山の中にポツンとある、ひなびた温泉宿だと思っていたのだ。これが大きな勘違い。

もっとも、dai君から「本館は古い建物で雰囲気があるけれど、その隣に近代的な新館がおっ建ってるよ」とは聞いていた。だが、よもやこれほどまでとは。

いや、雰囲気ブチ壊しとかではなくて、単純に規模が大きいんですよ。想像してたよりも、デカい。広々とした駐車場に、車や観光バスがいっぱい止まっている。おまけにちょうど、30人くらいの韓国人の団体客とかもいて、目がテンである。韓国や台湾の人は沖縄や北海道が大好きとは知っていたけれど、こんな東北の山の中の温泉宿にまでやって来るとは、目の付けどころがシブすぎるぜ。

ちなみに宿自体、とても佳いです。なんといっても、やはり風呂。

よくある温泉の浴槽とはちがって、湯船の底、敷き詰めたブナ板の隙間からコポコポとお湯が湧いてくるのです。たまに空気が混ざったりして。古くからある内風呂のほか、新しめの内風呂も同様で、相当なこだわりがある様子。

メシも美味し。山菜や舞茸など豊富な山の幸に、青森特産のシャモロックの鍋が付いてきてたな。あと当然、イワナの塩焼き。新館の部屋は、水回りもすこぶる清潔で女性ウケもよさそうです。相方も大絶賛しておりました。

翌朝は早めに起きて、宿の周囲にある蔦沼をぐるっと一周。いくつかの沼をつなぎつつ1時間ほど歩いたけれど、これがまたイイ感じのブナの森。ちょうど、トチの実がいっぱい落ちてて、拾いながら。

やっぱ東北の森はええのぅ。

こどもの頃、紙幣の肖像が切り替わったとき、夏目漱石や福沢諭吉は知ってるけど「新渡戸稲造」って誰? とは多くの人が思ったのではなかろうか。

十和田に行ったついで……と言ってはナニだが、町外れにある「新渡戸記念館」にも足を伸ばしてみた。

知らなかった。十和田市とは、新渡戸稲造の祖父・新渡戸傳(にとべつとう)という人が開拓した町だったのね。もともと茶屋が数件しかなかった三本木原と呼ばれていたエリアに、灌漑用水として稲生川を作るわけなんだけど、その土木工事がすさまじい。完成したのは1859年。お江戸の時代に約4年の歳月をかけて、人工河川を作ったのだ。

新渡戸傳は南部盛岡藩にいたんだけど、藩が与えてくれた予算だけでは足りず、私財まで投じたとか。それで新渡戸家は、十和田市民にとっては特別な存在なんだそうだ。

以上、新渡戸記念館の資料のパクりです。記念館自体は、こじんまりとした佇まいだったけれど、新渡戸ファミリーの歴史はもちろん、十和田市ができるまでのこと、そしてもちろん稲造コーナーも充実しており、なかなかの見応えですぞ。イサム・ノグチの手による、新渡戸稲造のレリーフなんかもあった。

新渡戸稲造は、「BUSHIDO」を書いた人として有名だよね。さすがにオイラもそれくらいは知っていた。でも、読んだことはないんですよ。英語で出版されて世界中でベストセラーになったそうだけど、外国人の学者に「キリスト教のような宗教がなかったら、どのように道徳を教えられるのか」と問われたのが執筆のきっかけだったらしい。

それで思い出したのが、関川夏央+谷口ジローの名著、「坊ちゃんの時代」シリーズの第二巻、「秋の舞姫」。この中で、ドイツ留学中の鴎外森林太郎がナウマン象で有名なナウマン博士に食って掛かるシーンがある。ちょっと長くなるけど、抜粋させて頂く。

「日本は急速な西欧化を目論んでおる。その意気やよし、知識欲やよし。しかし残念ながら日本は西欧化近代化の基礎となるべきキリスト教文化を欠いておる。(中略)わたしは断言する、日本が西欧と肩を並べる日はついに来たらず」と語るナウマン。さらには日本人を猿にたとえ、その努力によって優秀な猿にはなれるだろうが、とうてい人間たり得ないとするナウマンに対して、鴎外がキレる。

「日本には古来、武士道があります。武士道は信と義との結晶です。道徳(モラル)です。ゆえにクリスチャニティを必要としません。(中略)我々は、数千年心性を鍛えぬき、いま西欧の覇道から身を避けるためにたかが数百年の洋智を学んでいるのです」

さらには日本人はよく恥辱を忍ばない、前言の訂正なくば決闘を、と迫り、ついにはナウマンに謝罪させる。

おそらくこの場面は関川夏央による脚色ではなかろうか。実際に、鴎外とナウマンがドイツの新聞紙上で論争を繰り広げたという史実は、ちょこっとググるといくつか出てくる。

だが、実際に鴎外が噛み付いたナウマンの発言としては、「仏教は女性を認めていない」的なニュアンスに対してであり、鴎外が武士道を引き合いに、ゆえに日本はクリスチャニティを必要とせず、としたという内容は見つからなかった。

あくまでも個人的な想像だけれど、関川夏央は新渡戸稲造とBUSHIDOのエッセンスを、鴎外に落とし込んだのではなかろうか。奇しくも、森林太郎も新渡戸稲造も1862年生まれであり、同じく1884年に海外へと留学している。なんたる偶然。とはいえ、当時の両青年の気概に共通したものがあったことは想像に難くない。

なお、鴎外は「舞姫」にあるようにエリスとは破局したが、新渡戸稲造はアメリカ人のクェーカー教徒であるメリー夫人(日本名は萬里)を娶った。

長くなったついでに、「坊ちゃんの時代」シリーズでは重要な位置を占める「大逆事件」について、新渡戸稲造にも面白いエピソードがあるのね。

徳富蘆花という人がいて、この人は「不如帰」を書いたりしたんだけど(ついでに言うと、京王線の芦花公園駅は、徳富蘆花の旧邸だったりもする)、1910年の大逆事件後、旧制第一高等学校にて「謀叛論」と題した講演を行い、多いに天下国家を批判。学生たちの喝采を浴びた。じつはその場所を提供したのが、当時一高の校長だった新渡戸稲造。

このことが当局に問題視され、なんと新渡戸稲造は一高の校長をクビになってしまうのですね。大逆事件については、明治の知識階級に計り知れない衝撃を与えたというけど、おそらく新渡戸稲造も、あまりにもあからさまな判決(無関係な人も含めて24人に死刑宣告)に対して批判的だったのでしょうなあ。

大いに脱線しまくりですが、ちょっとBUSHIDOを読んでみなくてはなあ、と思った次第。とりあえず、新渡戸記念館で軽めの解説書を購入したけれど。

いやはやそれにしても、明治人は本当にすごいよ……。

今回、再度北東北を訪れた理由のひとつが、ココ。

相方の仕事の関係で、どうしても来る必要があったわけです。以前、品川キヤノンのオープンギャラリーでの写真展について書いたこともあるけど、写真家の岩木登さんが、これまでの作品を集めた展示会を開催するというので、日程を合わせて来訪したのでした。

この、十和田市現代美術館は、(相方の受け売りによると)ひとことで言ってしまえば「まちおこし」らしい。昨今、さまざまなタイプのまちおこしが見られるけど、「美術館を作る」というのは箱モノ系としては意外とお金もかからないそうで。もちろん文化貢献みたいな視点でも地域の理解を得られやすいもんね。

とはいえ、どんな美術館を作るのかってのが重要で、資金面からいっても、海外の有名アーティストの、何億もするような作品は集められません。そこで暗躍(?)するのがコンサル系の人々で……って、あんまりこういうこと書くと興ざめだけど、例えば建築家は金沢21世紀美術館を手がけた西沢立衛だったり、オノ・ヨーコの作品があったりするわけです。

能書きはともかく、入場して最初の展示室にある「スタンディング・ウーマン」にド肝を抜かれる。

公式サイトより。左側はリアルな人間。Standing Woman/Ron Mueck

いわゆるコンテンポラリー・アートって、どこか斜に構えてたところがあったけど、なるほど面白い。もちろん館内は撮影禁止なんで、詳しく紹介はできないんだけれど、他の常設展示もなかなかのモノ。ついつい、「へ〜」だの「ほぉ〜」だのといった感嘆の声を漏らしてしまう。

ひととおり常設展を見たところで、岩木登写真展「原生の鼓動+」をじっくり鑑賞。

もう何度か見ている写真も多いのだけど、大判プリントされた南八甲田の源流風景は、とにかく圧巻。幸運にも、岩木さんとお話もできた。来場者の対応に忙しそうだったので、「松見の滝の上にはイワナはいるんでしょうか?」と質問できなかったのはオレの弱さである。うーむ。

十和田市現代美術館は、現在も拡張工事中。道の向こうには、遠目にも草間弥生っぽいオブジェがw

この美術館だけを目当てに行くってのは万人にお勧めできるものではないが、周辺の観光などと絡めて訪れるのならアリではなかろうか。前回のエントリにも書いたが、お祭り中だったとはいえ、街中はいわゆるシャッターストリート状態。こういう地方都市には、もっと活気づいてほしいなあ。

八戸でレンタカーをピックアップし、まず向かったのは十和田市。まずは腹ごしらえをと、十和田名物のバラ焼きを食べることに。

ここでいうバラ焼きというのは、基本お馬さんの肉。店によっては豚肉を使うところもあるようなのだが、そこは明確に「豚のバラ焼き」と書いてある。全国のB級グルメを集めたB1グランプリにもノミネートされているらしい。

昼時だというのに、十和田の街中はどうも閑散としている。ちょうど大きなお祭りがあるようだったが、それにしても街に活気がなさすぎる。目当ての店、「吉兆」にはのれんがかかっていたのでホッとしたけれど。

テープルにはコンロが設置されていて、バラ焼き+さしみ定食を頼むと、たっぷりのタマネギとピーマンといっしょにドカッと馬肉が乗った鉄板がやってくる。2人前とはいえ、けっこうなボリュームだ。こげやすいから、よくかきまぜながら弱火でね、とアドバイスされ、早速いただく。

馬肉は、独特の風味がある。臭みではなく、風味ね。また脂身も牛なんかと比べるとサラッとしていて、非常に食べやすい。B級グルメだなんてとんでもない。東京にあったら、絶対に繁盛するんではなかろうか。肉汁を吸ってしんなりしたタマネギが、また美味いことよ。馬刺も、あっさりしてるわりにはコクがあり、まるで上質なマグロの赤身のよう。この店を発見してくれたjitai君に感謝。

隣接する馬肉専門店が経営していて、小売りもしている。どうやら十和田では一般家庭でも普通に馬肉を食べるようだ。例えばバラ焼き用の肉が、1人前300円ほどで販売されていた。こうした素性のいい肉は限りがあるだろうし、やはり大規模で展開ってのは難しいのかもしれないなあ。

諸般の事情があり、八戸へと向かう車中から更新中。一部の人々から「またかよ!」とお叱りを受けそうだか、世の中には自分の思惑など遠く及ばない状況というものがあるのですねぇ。

取り急ぎ、何を言いたいかというと、週刊現代の最新号のグラビアが、とにかく(・∀・)イイ!! のですね。

最近、このテの週刊誌を面白いと感じるようになってきた。その一方で、あれほど好きだった週プレなんかは、手にとっても欲求不満なことが多い。

これはアレか。若い頃はコッテリ系のラーメンが好きだったのに、今じゃアッサリしょうゆ派、みたいなことか。そういや最近は歴史小説なんかにも手を出してるし、清く正しい中年男になりつつあるということなのだろう。

八戸まではまだ遠い。着いたらクルマを借りて、まずは十和田で馬肉のリサーチである。やれやれ。

インパクトと中毒性を兼ね備えた麺といえば、二郎がある意味スタンダード。だが、この蒙古タンメン中本も相当なものだ。

頼むのは、「冷やし味噌」一択。北極ラーメンとかもあるんだけど、なぜかいつもコレだなー。

ひとことで言ってしまえば、「辛いつけめん」なんだけどさ。間違っても「ズズッ」と啜ってはいけない。自殺行為です。麺をつけ汁に浸したら、やさしく、やさしーく麺を手繰り、少量ずつそっと口に入れる。口蓋前部にてよく咀嚼して、ゆっくりと嚥下。

ふう、美味いぜ!

すっかり行列店になってたけど、案の定というか、店内では初心者がむせる音が時おり聞こえてくる。ふ、シロートめ。

たまたま所用があったので池袋店だったけど、新宿や渋谷にも支店があるんだよな。こんど行ってみよ。

詳しくはググってもらうとして、ブリブリなSDのDVDに、フルじゃないとはいえそれなりにHDっぽいものをブチ込もうとすると、そこそこ苦労したりもするわけです。

そのうえ4年前の、2じゃないただのCoreDuoなノート型でシコシコやってるんで、ソースの読み込み段階で、気がつくとフリーズしてたこと数回。「画質チェックがてら、ちょっと試しに焼いてみるか」などと思ったが最後、朝までかかったりも。やれやれ。

ま、これから適当に編集ですわ。

とかメンドくさそうに言いながら、実は楽しかったりするんだなこれが! 仕事するフリしてやろうっと。基本切り貼りで、派手目なことは極力避けるのが肝要と心得ておりまする。

ところで話は全然変わるんだけど、愛読してるblogで”Pictures”ってのがあって、今朝のエントリは久々に声を上げて笑ってしまったよ。並べ方が上手すぎる。

今年のお盆は、本当に色んなことがあったねぇ。のりピーとか地震とか。地震は、高速が崩落してたけど、規模の割には被害はあの程度でよかったよね。時間帯も早朝で助かった。

さて、個人的には前半は山に。東北は南八甲田の滝ノ股川に行ってきました。

高巻きをしくじったのと天候不順のため、撤退ということになってしまったけれど、イワナちゃんも結果的にはよく釣れたし、昨年に引き続き尺近いサイズをぶっこ抜くこともできたので満足。

まあ、あんだけ雨振ったらシャーナイわ。最終日はよく晴れたってのも因果やのぅ。

例によって、メジロアブの歓迎を受けたため、手やら顔やらボコボコになった。おかげで帰京後は引きこもりモード。日曜日は親戚と会うために中華街に出かけたけれど、基本ずうっと家でまったり。

昨年医者でもらった、ステロイド系の超強力塗り薬でべっとり。数えたら、片手だけで38カ所やられてたわ。

とりあえず、数日以内にすること

孤独死だったそうですね。。。悲しすぎる。

ご冥福をお祈りします。

今年は好きな人ばかり亡くなってしまう。

(↑盗作)

梅雨が長かったせいか、「チクショー!沢行きてぇぜ!」みたいな、暴力的な夏の日って今年はまだ少ないよね。

だからだと思うんだけど、この週末から年に一度のココロの洗濯、東北の渓で遊んでくるってのに、なんとなくまだ実感が湧かない。なんか、昨年に比べると食料計画なんかも適当にやってる感じがする。

いや、「適当」なんていうと怒られちゃうよね。たぶん違くて、きっと沢への向き合い方が変わったのだろうなあ。

以前はきっと、キチッと頭の中でシミュレーションして、いかにしてそれを実現するかってところに必要以上に力を入れてたような気がする。それが今年は、ぐるっとまわって適当モード。いい意味でね。

調味料だけ持ってけばいいっしょ? みたいな。

朝から会社で馬車馬状態だったおかげで、午後2時には晴れて開放された。

まずは西新宿で腹ごしらえ。ハイチでドライカレー大盛り。食後のコーヒーにはラムだかブランデーだかをドボドボと入れる。おかげで体が火照った。

ICIにて、EPI缶やら予備食(ジフィーズ)やらを買い込む。EPIって、もう寒冷地とか、そーいうのないのね。時代の流れを感じる。

南口の改札まで歩いて、えきねっとで休暇の切符を受け取る。乗車券は当日でよかろう。

そのまま紀伊国屋書店へ。ポルノ映画館で、「痴漢電車 聖子の尻」をやっていた。おおお、これはすごいね。いまやアカデミーな感じの滝田監督、若かりし頃の汚点というか傑作というか。思わず入りたくなったが、3本立てで時間が読めないし、泣く泣く(?)却下。

タイトルとしては「痴漢電車 チンチン発車」がすごいと思うが、内容的には「痴漢電車 百恵の尻」ではなかろうか。やはり、江川と百恵ちゃんの本番シーンを要求する爆弾魔というのがイカス。いや、受け売りなんで、間違ってたら許してください。

紀伊国屋では休暇中、遊びにいくところの地図と、1Fの煙草屋で葉巻をまとめて購入。今年は、5吋を4本。あえて、ケース入りのにした。だからといって、特に高級なわけでもないんだけれど。

そいつに合わせるためのラムを駅周辺のデパート系で探すが、伊勢丹も小田急も京王もダメ〜。やっぱスピリッツ、しかもラムだなんて人気がないんだろうなあ。

昼下がり、素人ベランダ農園からの授かり物を食す。

まるで雑草のような繁殖力のバジルを根こそぎちぎり、まずはジェノベーゼペーストに。あらかじめ買いそろえておいた松の実やパルメザン、あとオリーブオイルでフープロにかける。超簡単。

パスタを茹でて、まぜるだけ〜の、インチキジェノベーゼをこしらえ、ミニトマトをのっける。ある意味、贅沢な味わい。美味いのう。

夕飯には、これまた雑草のように茂っている大葉を、これまた根こそぎちぎり、しそ餃子。

・長ネギ一本

・キャベツ1/4玉の葉を5枚くらい

これらをみじん切りにして塩を振っておく。そんでもって、挽肉200?にオイスターソース、スープの素、塩、胡椒、日本酒をぶっかけてコネコネ。野菜と合わせて、半分はそのまま、もう半分は大葉まみれにして冷蔵庫で寝かす。

特に写真は撮ってないけど、野菜は特に水気をしぼらず日本酒多めにしたからか、狙い通りにジューシー感が高い。

餃子をほおばりながら、ついに諦めて購入した47吋液晶テレビで、じゆうなチャンネル・トゥエルビを堪能。里崎のアップに萌えた。