コイツらです。本当に最高です。三崎に引っ越して娘を入団させたいくらい。発売前日だからタワレコ行けば置いてあるかな。会社帰りに寄ってみようっと。

ユニバーサル ミュージック (2016-01-20)

売り上げランキング: 2,203

以前、トラベシアという曲について書いたことがありますが、そこでも触れてましたね。

コイツらです。本当に最高です。三崎に引っ越して娘を入団させたいくらい。発売前日だからタワレコ行けば置いてあるかな。会社帰りに寄ってみようっと。

以前、トラベシアという曲について書いたことがありますが、そこでも触れてましたね。

渋谷WWWにて、青葉市子×寺尾紗穂という私のような人間にとっては夢の様なライブが行われた。案の定の立ちっぱなしも、あまりにも濃密かつ幸福な時間のおかげでライブ中は苦痛に感じることもなかった。

前半は青葉市子。彼女をナマで見るのは初めてだったが、噂通りのテクニシャンである。小ぶりのガットギターを抱え、強弱自在な演奏を見せる。釘付けになったのはその右手。時に激しいフレーズを奏でるときでさえ、傍目には穏やかに見える。あの弾き方であの音が出せるのかーと、かつてクラシックギターを学んだ身としては驚愕しきりである。

ステージが入れ替わって後半は寺尾紗穂。ステージに出てきてピアノの前に座るのが速いというネタで会場が和む。確かに速いよなあ。ソノリウムでも、タタタっと来てすぐ始まっちゃうイメージあるもんね。

内容は、さすがの安定感。新作「楕円の夢」を中心に繊細さと力強さが絶妙な弾き語りを披露してくれた。いつも書いてるけど、この方の左手が生み出すリズム感は本当にキレが良いんですよ。ナマで聴きたいと思わせるものがある。

で、この夜の白眉はなんといってもアンコールでした。もちろん二人の共演。

演奏されたのは原田郁子の「青い闇をまっさかさまにおちていく流れ星を知っている」である。この名曲を青葉市子のギター、寺尾紗穂のピアノ、そして二人のデュエットで聴くことができるというのは、ありえないくらいぶっ飛んだ話。デキも最高、というか鳥肌が立ちまくりでありました。

すごいモン聴いちまったよ、まったく……。難しいかもだけど、音源化してくれないものか……。

原田郁子といえば、クラムボンの人ですが、忌野清志郎が最後にレコーディングした曲というのは、じつは彼女との合作なのですよね。YouTubeに、そのあたりを語ってる動画があったので貼り付けておきます。

手紙を出したら実現したって、なんかいいハナシだなー。

この「銀河」という曲もなかなかに素晴らしい。清志郎はスタジオ録音のほうだとサビでデュエットしておりますよ。

きっかけは、新井英樹がジャケットのイラストを描いたというニュースである。「へ?」と思いつつ確認すると、確かに暑苦しい新井英樹のタッチで若者二人が描かれていた。ってかキーチと甲斐みてーだな、これ!?

「MOROHA」という名はそのとき知った。

ところが「ラップグループ」という言葉による警戒心というか、「まいっか」的な偏見的先入観が勝り、それ以上追うことはなかった。なんていうかさ、踊るための音楽というかマイルドヤンキー的な印象が強くてさ。思えばこれが痛恨の極み。新井英樹が腑抜けな音楽に共鳴するわけなどなかったのだ。

新井英樹は、最も好きな漫画家のひとりだ。最近も「空也上人がいた」という大傑作を世に出したばかり。相変わらずセールスはパッとしないようだが、マンガHONZ超新作大賞にも選ばれ、堀江貴文などと対談もしているので大いに注目されるに違いない。IKKIの最期を飾った作品ということもあるが、紛れも無い名作なのでこのブログを読んでいる紳士淑女の皆様におかれましては、もれなくお買い上げ頂きますようお願いする次第。

そう、それでMOROHAの話だ。なんとこれまた当ブログにて大プッシュされているアーティスト、寺尾紗穂様が、そのMOROHAとライブを行うという。

ともあれ、コトここに至ってはさすがに看過できず。たまたま訪れたタワレコにてMOROHAを試聴したところ、これがヘッドフォンしたまま石のように固まってしまうような衝撃を受け、ひとしきり聞き終えると2枚のアルバムをレジに持っていったのであります。

ところで寺尾紗穂は3月18日に新アルバムが出ますね。収録曲の多くは過去のライブでも何度か演奏されており、紛れも無い名作なのでこのブログを読んでいる紳士淑女の皆様におかれましては、もれなくお買い上げ頂きますようお願いする次第。

とりあえず「楕円の夢」のPVを貼り付けておこう。ライブのMCでは「楕円というのは中心がふたつあるんです」と語っていた。中心がふたつ。わかりますね?え、わからない? んもー。

ということでMOROHA素晴らしいよ、というお話です。なんていうか、和製のラップとかヒップホップみたいなのって、どれもこれも同じカラーというか、そんな偏見がありました。実際はちがうのだなあ、というのがよくわかった。

ていうかね、タワレコで初めて耳にしたときの印象ってのは、もうラップだのヒップホップだのを超絶していて、「これはビート詩人ではないか!?」というものでした。ケルアックとかギンズバーグとか。

なんつってもMCとギターだけ。そのギターってのがシンプルでいてかなり高度なテクニシャン。声とギターのみ。その潔さ。そのわりに深さ。重さ。わざとらしく韻踏んでんじゃねーよ、という感じですが、これは新井センセイも好きそうだわー。寺尾女史は、なんでいっしょにライブすることになったか、経緯はわかりませんが、なんとなく通じ合うものはあるような気もする。

若い、とか青い、とか言う人は言うだろうし、そういうのもひっくるめて良いと感じてます。でもこのスタイルを曲げずに作品を作り続けて欲しい、と切に願っています。

問題のライブですが、5月3日に熊谷だって。うーん、その日付は実家に帰っちゃってるから行けねーヨヨヨ。誰か代わりに行って、感想を聞かせて欲しい……。

よくよく見たら、MOROHAってRoseRecordsじゃないですか。Roseは曽我部恵一が主宰するレーベルでありまして、結局のところ、自分が敬愛するアーティストたちとの接点がここまであったにも関わらず、これまで聞こうともしなかったことに対して無性に腹が立つ次第であります。

とりあえず「三文銭」という楽曲のPVだけ貼り付けておこうっと。興味があったら他のも探してみてください。このブログを読んでいる紳士淑女の皆様におかれましては……。

ドリームはカムしてトゥルーにならず

ドリームはゴーしてトゥルーにしていく

↑こーいうの、なんかいいなーって。

よっしゃ、聞かせてもらうぜ!Yeeeeeaaaahh!!

今夜だ今夜!

■忌野清志郎ロックン・ロール・ショー The FILM ♯1 入門編 トークイベント

配信日:2月20日(金)

配信時間:21:30

配信先URL:http://www.towerrevo.jp/

出演:箭内道彦、鋤田正義、太田旬、高橋ROCK ME BABY

司会:坂本幸隆(TOWER RECORDS)

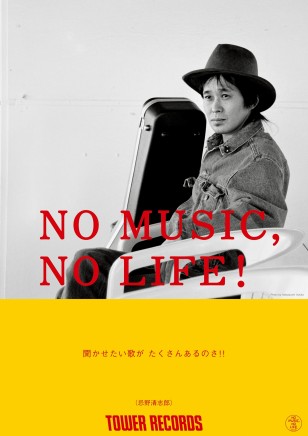

こないだ新宿のタワレコに行ったんですよ。なんかレコード屋(っていうかCD屋?)に行くのって本当に久しぶりで、知らないアーティストを試聴したり、棚をウロウロしてるだけでムチャクチャ楽しくてさあ。

ああ、俺はもっとこういう場所に頻繁に来るべきだったよ、って思ったのよ。本屋に行くのも楽しいじゃない?ついつい時間を忘れちゃったりしてね。アレといっしょで、タワレコみたいなでかいお店って、本ッ当に楽しいんだよ。会社サボって時間の制約がなかったからかな、フロア行ったり来たりで2時間くらいすぐにたっちゃったね。

そんでね。決めたんですよ。もう音楽や映像は、ぜんぶタワレコで買おうって。もうAmazonなんかで買うのやめようって。

Amazonが法人税払ってないとか、消費税払ってないとか、そーいうのもあるんだけど、なんていうか、タワレコにいたお客さんがみんな楽しそうなの。音楽ソフトが売れないっていう話は最近よく耳にするけど、レジも大行列だったし、とにかく活気というかさ、何かのエナジーみたいな波長がズンズンきて、自分も感化されちゃって、売り場で手書きのPOP見てアレコレ想像して試しに買ってみちゃうみたいな体験を久しぶりにして、やっぱり買い物自体がすんげえ楽しいわけですよ。

アレもコレもって、気がつきゃ1万円近くCDを買ったんだけどさ、ついでに3月に出る寺尾紗穂のニューアルバムも予約してきちゃった。

あとね、ついでに買ったのがコレ。

タワレコの“NO MUSIC, NO LIFE!”のポスターが大判の書籍になっていたのね。冒頭のキヨシローのは店舗に飾ってあって収録されてなかったけど、まあいいや。

それこそウィスキーを舐めながら、いろんなアーティストのメッセージをパラパラ見るのが最近のニッカです(オヤジギャグ)。この本、絶対に持っておいたほうがいいよ。箭内さんはじめ、スタッフの皆さんの素晴らしい仕事が凝縮されてる。

あーもうアレだ、レコード再生環境を構築してえなあ!

そんで、ディスクユニオンに通わなきゃな!

ソチは終わってしまったけれど、夏にはW杯があります。今回はご存知のとおりブラジル。ブラジルといえばボサノヴァ。ボサノヴァといえば、私の大好きなスタンダードで“TRAVESSIA”という曲がありまして。

この曲は、ムーンライダーズのカバーが初体験でした。NOUVELLES VAGUES(ヌーベルバーグ)というアルバムのトリを飾る曲だったのですが、ミルトン・ナシメント(Milton Nascemento)の曲に、こないだ急逝したかしぶち哲郎が日本語詞をつけているのですね。

トラベシアは世界的にも知られた名曲でありまして、いろんなアーティストがカバーしています。中でも印象的なのは、ビョーク姐さん。もうこの人が唄うと、この人の曲になっちゃうってくらいですが、それがよい。

あと、小野リサのカバーもよいです。ビョークとは違う意味で、これもまた小野リサ節が全開。

日本人だと「のっこ」もカバーしてます。歌詞はムーンライダーズバージョン。昔レベッカやってたNOKKOですね。個性という意味では上の2人と比べると若干薄いですが、そこはそれ。

というわけで、最後に原詞をコピペしておきます。

TRAVESSIA

Quando voce^ foi embora

fez-se noite em meu viver

Forte eu sou mas na~o tem jeito,

hoje eu tenho que chorar

Minha casa na~o e´ minha,

e nem e´ meu este lugar

Estou so´ e na~o resisto,

muito tenho pra´ falarSolto a voz nas estradas,

ja´ na~o quero parar

Meu caminho e´ de pedras,

como posso sonhar

Sonho feito de brisa,

vento vem terminar

Vou fechar o meu pranto,

vou querer me matarVou seguindo pela vida

me esquecendo de voce^

Eu na~o quero mais a morte,

tenho muito que viver

Vou querer amar de novo

e se na~o der na~o vou sofrer

Ja´ na~o sonho, hoje fac_o

com meu brac_o o meu viver

【EDIT】

しまった、大事なことを書くの忘れた!

なんでこんなエントリを書いたかというと、三崎で活動している「かもめ児童合唱団」というのがあってですね、その動画に感銘を受けたからなのです。これも、かしぶち哲郎バージョンの詞ですが、なんとも無垢な感じが素晴らしい。

2014年が始まりました。今年も宜しくお願い申し上げます。

タイトルは、今年の自分にとってのテーマ(およびテーマ曲)。初めて耳にしたときから25年も経って、いまこの曲が自分の胸にズンズンと響く。

黒いバラとりはらい 白い風流し込む オウイェー!

悪い奴らけちらし 本当の自由取り戻すのさオウ ファイティングマン イェー 正義を気取るのさ

オウ ファイティングマン イェー オウイェー!権力者の力には 鼻で笑ってこたえろ オウイェー!

お前の力必要さ 俺を俺を力づけろよ

昨年暮れのこと。じつは、仕事でこっぴどい失敗をやらかしてしまった。

自分だけでなく、上司にも恥をかかせてしまった。P/L的な損失はないとはいえ、結果的にいろんな方々に迷惑をかけることにもなった。

原因はもちろん自分にある。ただ、単なるうっかりミスであれば猛省して立て直し、以後気をつけますとなるのだが、事態はそうシンプルではなかった。

年末、いろいろ考えた。最終的には、やはり自分の「甘さ」に原因があるのだと行き着いた。風呂場で、汗をかきながら。

甘さにもいろんな甘さがある。馬齢を重ねてきた中で、その相当部分は排除できたつもりだったが、仕事の枠が広がれば広がるほど、関わる人が増えれば増えるほど、少し前の基準では通用しなくなる。

そして現状と照らし合わせ、どのように克服するかを考えたとき、徹底的に闘うしかないことに気づいた。

思えば自分が、そして自分が属する集団が本当に大事にしているものを守り、前に進み続けるために、その周りには闘っている人が大勢いたのだ。

自身をすべて失っても 誰かがお前を待ってる オウイェー!

お前の力必要さ 俺を俺を力づけろよ

まだ、遅すぎることはない。彼らと同じ土俵に上がり、ともに闘いたい。全力で。

思春期は、音楽とともにあった。

とりわけ多感な中学〜高校時代は、ありとあらゆる(と自分で思ってただけだが)音楽を聴き漁り、学校帰りには定点観測をしているいくつかのレコード屋を覗き、貸しレコード屋でスタンプを集めまくり、シコシコとテープにレタリングを施しては一人悦に入り、夜は夜でサウンドストリートからクロスオーバーイレブン。田舎住まいの悲しさか、ベストヒットUSAは東京とは数週遅れであり、しかも深夜だったが眠い目をこすって欠かさず見ていた。フォリナーのGirl Like Youが連続一位でスゲーとか、そういう時代のことである。

忘れもしない高校1年生のとき。ムーンライダーズに出会った。当時は洋楽こそがすべてという洋楽原理主義者だったが、はじめて『AMATEUR ACADEMY』を聴いたとき、まさにぶっ飛んだ。過去の作品を収集(レンタル)しまくったものだ。『青空百景』『MODERN MUSIC』『NOUVELLES VAGUES』。

これはすごいバンドだと、せっせと友人らに聴かせまくるもあまりの支持の得られなさに辟易としたが、自分の人生に最も大きな影響を与えてくれた音楽といえば、やはりこのバンドを置いて他にない。最初で最後のライブ体験、2年前の中野サンプラザにも、思い切って足を運んで本当によかった。

かしぶち哲郎という人は、ムーンライダーズの中ではちょっと立ち位置が違うというか、バンドというものから半歩ほど、引いているイメージがあった。彼の作る曲は、デビューの頃から一貫してのかしぶちワールドであり、あぁ、この助平なおっちゃんはまたこんな耽美な曲を作りおって困ったものよと、ニマニマしたものである。

訃報を耳にしたときは、ああそうか、亡くなってしまわれたかと実感が湧かず、それでも真っ先に聴きたいと思ったのは、1985年に出たソロアルバム『彼女の時』である。

石川セリ、大貫妙子、矢野顕子という錚々たるオバサマたちを従え(いや、当時はまだお若かったか)、各々とのデュエットはもちろん全員集めてのコーラスをバックに唄ったりと、まさにかしぶちワールド全開の名盤だ。

YouTubeに、当時の坂本龍一のサウンドストリートでゲスト出演したときのソースがアップされていたので、一応貼っておこう(そのうち消されそうだ)。

ダンディで、エッチで、それでいて最高に格好良かった。サンプラザでも、ニコ動で見たルーフトップでも、しっかりドラム叩いてたし「まだまだイケるやん!」と思ったし、ソロ活動もそろそろかといったところでこの悲しいしらせである。私の中では「ジョン・レノンを欠いたビートルズ」並みの、喪失感をヒシヒシと感じる。

それにしても今年は、好きなミュージシャンの訃報が多い。というか、自分の年齢的な問題で、自然とそうなっているだけなののかもしれない。

ともあれ、素敵な音楽をいっぱいありがとうございました。安らかに。思えば17日の夜は、仕事場から大きな満月が見えたなぁ。

なお、友人との忘年会の流れでカラオケに行った折、つい出来心で「スカーレットの誓い」を唄ってしまったのは秘密だ!

薔薇がなくちゃ、生きていけないよ。本当に。

Ooh, She started dancin’ to that fine fine music

You know her life is saved by rock ‘n’ roll,

Yeah, rock n’ roll

ポケットに小銭しかなかったとき、

愛する者が永遠に去ってしまったとき、

孤独感に苛まれ苦しさにのたうちまわったとき、

人生がどん底だったとき、

自分を助けてくれのは、いつだってロックンロールだった。

ありがとう、ルー・リード。

「ぶっ飛ばすぜ!! HIGHWAY 63 仲井戸麗市Birthday Live Mt.RAINIER HALL SHIBUYA PLEASURE PLEASURE 2013.10.11」(長い!)に行ってきました。

チャボのバースデイライブを観るのは、3年連続。今年は3days。初日が麗蘭で、2日目がソロ(with たつのすけ)。最終日がバンド構成と発表された時点で、2日目にロックオンであります。

あわよくば、最終日も行きたかったんだけど、チケット予約開始日に寝坊ぶっこいてしまい、速攻SOLD OUTだったのです(泣)。

いやあ、やっぱりALL COVER NIGHT!!!ですよ!もちろん全曲カバーで、チャボのオリジナル日本語詞がついているという。チャボのカバーについては、過去にも書いたけど、おそらく権利関係やら何やらで、音源化される可能性は著しく低く、つまり、こればっかりはライブで聴くしかないわけですよ的な感じなのですよ奥さん。

内容はもちろん、そりゃもう素晴らしいひとときでした。詳細なレビュー評は、こことかこことかここをご覧ください(丸投げ)。

知らない曲もけっこうあったけど、いちいちチャボが丁寧なMCをつけてくれるので、「若い世代(笑)」としても大いに楽しめました。むしろレッチリとかのほうが知らんし。ていうか、過去のライブでは耳にしたことがない曲ばっかりで、きっとこの日のために詞をつけた曲がけっこうあったんではないかと思われる。前夜に演奏されたらしいGetBackとかのBeatlesナンバーや、キャロル・キングも聞きたかったんだけど、それはまた次の機会かな。

とはいえ、個人的にグッときた曲も多かったです。バディ・ホリーとかヴァン・モリソンとか花のサンフランシスコとかロン・ウッドのとか。あと、ニール・ヤングはステージの演出もさりげなくイイ味出してましたな。

いわゆる「続きを読む」的なところに、セットリストをシコシコ調べて、YouTubeへのリンクをできるだけ集めてみました。クリックするとけっこう重いかもしれませんが、ご興味あらば。

あと、ライブでも大トリだった、Feel Like Going Homeだけ、チャボがカバーしている映像(共演は、なんとChar!!)が奇跡的にあったので、時間が無い方はこれだけでもお試し下さい。雰囲気がビシビシ伝わってくると思う。

といっても、12分オーバーの映像ですが……。

Feel Like Going Home/Chabo & Char

SetList on YouTube

昨年末のことだから、何をいまさらそんな昔のことを書いてるんだと怒られそうだが、永福町のソノリウムという室内楽ホールで行われた、寺尾紗穂のソロライブに行ってきた。キャパは100人という小さなハコなのだが、とにかく音響が素晴らしいとのことで楽しみにしていたのだ。

じじつ、いちばん後ろの席だったにも関わらず、本当に繊細な音まできちんと届く。ペダルや打鍵の音、そういったCDなんかではあまり聞こえてこないような音も含めて、ピアノ弾き語りという形態とは思えない迫力を感じた。

うれしかったのは、イタリアの古典“Caro mio ben”を歌ってくれたこと。寺尾さんはこの曲がきっかけとなり、声楽から独唱へとスタイルを変えたと語っていた。

高校時代の音楽教師がちょっとトリッキーな人で、地方の受験校としては珍しかったと思うんだけど、カンツォーネやボサノバなど、世界中の音楽をよく授業で取り上げ、皆の前でソロで歌わされたりしていたんですよ。帰れソレントへとか、このCaro mio benとか。懐かしかったー。

あと、ジョニ・ミッチェルの“A Case of You”のカバーが最高で、その後、期間限定で公開されていたライブ音源のストリーミングを何度も繰り返し聴いた。とにかく、日本語歌詞がすばらしいデキ。

でも、いろんな権利の問題で、以前書いたチャボ同様、音源化されることはないだろうなあと思っていたら、なんとYouTubeに上がってるじゃないですか!

なるほど、YouTubeでなら権利関係も処理してくれるんだっけ? とにかく原曲を知ってる方には是非聴いていただきたい。ダイアナ・クロールみたいなハスキーなカバーもいいんだけど、寺尾紗穂によるカバーは、じつに味わい深い。

そういえば年末のライブでは、井上陽水の「傘が無い」もカバーしてくれてました。ちょうど参院選の投票日で、演奏された時間帯は開票速報で自民党の圧勝が報じられた頃だったはず。こちらも印象的でした。

じつは、寺尾紗穂のライブは4月にも体験している。「仙川森のテラス」という会場で、このハコはさらに小さく、8畳間くらいだったかな。グランドピアノの周りに座布団が敷いてあって座るという、学生時代の演劇みたいな感じだった。

なんと子供連れOKとのことだったので、ムスメも連れて行ったのですよ。オーガニックっぽいおにぎりも付いてた。ところが、第1部は静かに聞いてたんだけど、第2部でちょっとむずかりだして、出たり入ったり。他のお客さんには迷惑だったことであろう……。

結局小雨降る中、子供を抱いて庭で佇んでいたのだけど、これがまた、かえってなんともいえない上質な体験であった。壁ひとつ隔てて、寺尾紗穂の唄声とピアノが流れてくる。森のテラスというだけあって、緑濃い、多摩川崖線の樹々を雨がしっとりと濡らしている。

人がいっぱいいる空間では緊張していただけなのか、ムスメも大人しくなり、聴き入っている様子。何曲か続けて、そのまま外で楽しませてもらった。

この方のピアノを生で体験してわかるのは、意外なほどの力強さだ。例えば最新アルバムにも入っている「老いぼれロバの歌」などは、CDだと軽快なイメージなんだけど、ナマだととにかく左手のキレと重さがすごい。

ピアノは素人なんで、キレっていうと不適切かもだけど、野球でピッチャーの投げる球にも、同じスピードでも重い軽いがあるような感じかしら。

ともかく自分にとっては、今後もタイミングの許す限り、できるだけライブに足を運びたいミュージシャンなわけである(こないだの渋谷クアトロも行きたかったなぁ!!)。

あ、そういえば、森のテラスでは今年はバンド(Thousands Birdies’ Legs)のほうでも活動するとか言ってたはず。そちらも楽しみである。

Facebookでカーネーションの直枝さんをフォローしてるんだけど、Mr.Blue SkyのFlashmobがあるぞ!とのTweetに反応してるのを見つけた。

泣いてます。直枝 RT @TakashiMiya: Cork Flashmob Let Mr Blue Sky In: http://t.co/pNnXOKHmbK @youtubeさんから

こちらの映像が現場的な雰囲気に溢れている。しかし、この場にいたら泣くな〜、。

ほえ?とリンクを辿ってみたら、なるほどELOのMr.Blue Skyではないですか。一番搾りのCMで使われてることもあって、ついこの間も友人のblogで話題になったばかりだ。

思わず会社で見入る。

間奏の、⊂二二二( ^ω^)二⊃ ブーン のところが特に( ・∀・)イイ!!! 白Tシャツのおにゃのこがキャワワすぎて死ねる。 直枝さんの「泣く」とのコメントには強く共感する次第であります!

上の動画のほかに、公式(?)っぽいのもあります。個人的には、きちんと作りこまれたほうより、手持ち撮影っぽい、上のほうが好きですけれども。

アイルランド南部、コークという街でロケされたようです。アイルランドといえば、重い雲空。歌詞の内容ともドンピシャなんでしょうか。

そもそもこの曲は、ジェフ・リンがレコーディング中、2週間ほど悪天候に祟られて、とうとう晴れた日に作ったとかいう話もあります。そろそろ関東も梅雨入りだし、しばらくは青空が恋しい季節となりますな。

Flashmobってのは、ひとことで言うならば、パブリックな場所で、集団で行うゲリラ的パフォーマンスというか、ま、そういう感じです。

以前、感銘を受けたのはコレ。広場でコントラバスを構える紳士がおるのですが、女の子が前に置かれた帽子にコインを入れると……ってやつです。仕込みとはいえ、すっげーなあ!とオモタ。

野球開催日でもないのに西武ドームくんだりまで来たのにはワケがありまして……っていうか、このカラフルな人の波!開幕戦でもここまで混まないんじゃなかろうかというね。

なぜだかひょんなことから、ももクロのコンサートを観ることになったわけです。以下、ざっくりと感想。

結論としては、予習ナシの初見だったけど楽しかった! すごいモノを見てしまった感! ナイショだけど2回ほど落涙してしまった!

あと赤色の子が浜松出身で、ウチのばーちゃんの実家あたりの出身ということがわかった。

いろいろ本当にすごいと思った。プロデュースというものの本質を見たような気がした。低迷する日本の音楽業界が生み出した突然変異体なのかもしれないとか薄ボンヤリ思った。正直、体は疲れ果てたw

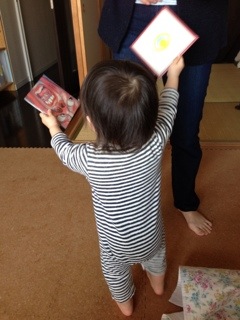

とある休日。掃除機をかけたりしていたら、ムスメが私の部屋に忍び込み、戦利品を手に歓喜の声を上げていた。

よりによって、CD棚からコイツを抜いてくるとは! KingCrimsonの1stとLark、Zepの3枚目の紙ジャケ仕様を手に、しばし戯れておりました。

最近は寝付かない夜、iPhoneでボブ・ディランを聴かせると大人しくなるという法則を発見。総じてミドルテンポのアメリカンロック(The Bandとか、CCRとか、ニール・ヤングとか)が好きなようで、体を揺らしながらリズムを取ったりするのが末恐ろしい。

最後にどうでもいいけど、フジクレール(フジッコワイナリー)の瓶詰めスパークリングに、キウイベースの新製品があることを知り、早速購入。爽やかな飲み口で、自作のポルトガル風タコご飯といっしょに愉しんだ。

タコといえば、たこ焼きに合う大阪のワイン「たこシャン」というスパークリングも発見。次回のたこ焼きパーティーまでには調達せねば。

日本のワインも、奥深いのよね〜。

SMEが日本のiTunes Storeに楽曲提供を始めた。このニュースについては、個人的に思うところがいっぱいあるが、ここでは書かない……なんてこともなく、ちょこっとだけ書くw

いち音楽ファンとしての意見なり、ソニーに対する苦言なりはネットで死ぬほど目にするし、ごもっともな感じもしないわけでもないのだが、結局はプラットフォームの問題なのだよなぁ。

iTunes StoreやKIndle Store、あるいはGoogle Playみたいな巨大プラットフォームがあって、日々、巨額のカネが動いているわけです。んで、コンテンツホルダーなりアーティストは、それらのプラットフォームによる恩恵に預かりつつも、がんじがらめに束縛もされている。

そんな中、一部のビッグネームは、プラットフォームに依存せずに直接ユーザーに作品を届けようとする。(電子書籍だけど)JKローリングがそうだし、日本でいうとサザンやミスチルもそんなことを考えているのかもしれない(ちゃんと確認してないけど)。

SMEが7年間戦い続けたのは事実だし、それによって勝ったのか負けたのか、WalkmanがiPod(iPhoneじゃなくて)の売上を上回ったとかそーいう近視眼的なことはどうでもよくて、『七人の侍』みたいに結局勝ったのは農民、みたいなことになってるのかもしれないし、逆かもしれない。でも、とにかく戦い続けてきたことについては、個人的にはポンと肩に手を置いてやりたくなるような感情は持っている。おつかれさま、と。

そんなかんじ。

というわけで、早速だけどSMEの音源をiTunes Storeで買った。米米CLUBのデビューアルバム。1985年、まだ高校生だったころの作品なんだけど、このアルバムをレコードレンタル屋(You&Iね)で借りて聴いたときの衝撃は今でも覚えている。

タイトルは『シャリ・シャリズム』っていうんだけど、確かにサウンドはシャリシャリな切れ味いいギターが印象的。バンド名も異質だったけれど、シャリ=米というダジャレのセンスに脱帽した(笑)。

特にラストの曲が最高にツボったんですよ。これは超名曲だよ。再会できて、とてもうれしい。

昨年に引き続き、この時期行われるバースデイライブに行ってきた。3Daysの中日。直前まで知らなかったのだが、バンド編成だろうと思ってたのに完全なソロ。まさに“stand alone”なステージである。

会場は、渋谷プレジャープレジャー。昨年もこのハコだったが、座席がゆったりしていて腰痛持ちには本当にありがたい。2F席の後ろのほうだったが、ステージも見やすくて助かります。

内容がすばらしかったのは言わずもがな。おそらく、世界で最もカッコいいギターを弾く60代だなこの人は。ギター一本だけで、3時間ものステージをこなすというのも超人的だが、失礼な物言いながら、本当に上手いんだ。キレッキレ。

ライブでは新曲も多く披露された。特に、The BandのMusic from the Big Pink(彼らがディランとかと使っていたスタジオ)みたいな曲が作りたくてさ、と語られた曲は印象深かった。心に沁みた。

もちろんRCの曲も。「甲州街道」はうれしかったなあ。甲州街道そばに住んでるってのもあるけど、コレ、大好きなんですよ。おなじみのポエトリーリーディングも、なかなかに切ない内容で、胸にズゥンと響く。

アンコールからエンディングにかけての選曲もシビレた。「おまけ」の「プレゼント」は落涙をこらえるのが精一杯である。

すべての演奏を終え、お辞儀をするチャボ、スタンディングオベーションで応えるホール、頭を上げて、びっくりするようにおどける姿、そしてWhat a wonderful world.

世界中にいい日がたくさんありますように。

いつからか、チャボはライブの最後にそんな意味合いのことを言うようになったらしい。

心温まる余韻を感じながら、騒がしい渋谷の街を後にした。来年も必ずまた来よう!

ひとさまのblogなんかで、YouTubeの埋め込みだけで記事になってるのとか、じつはあんまり再生したりはしないんですよね。なので、こういう投稿はホントはしたくないのですが、いま個人的にタイムリーでハマっておるわけで、つい埋め込んでしまいます。

ホール&オーツのダリル・ホールが自宅に友人ミュージシャンを招いてライブをやるというコンセプトの、“Live from Daryl’s House”というサイトがありまして、そこで見つけたんだよね。

このテイクは、ハワイにあるトッド・ラングレンの別荘で収録されたとのことで、とにかく素敵なロケーション。ノリもよくて、改めてこの曲のよさを感じることができました。

ホール&オーツ、今でも好きだけど、中学くらいの頃は本当に心酔してたなあ。懐かしい。

日曜日。ヨメとムスメをヨメ実家に置いてきたので、昼まで寝てやろうと思ったのに、そういうときに限って、8時にはスッキリ目覚めてしまう。

仕方がないので洗濯をし、部屋の片付けを始める。ついでにジムに行き、筋トレと自転車をみっちり。かなりの疲労度。酒でも飲んで早々に寝たいところ。

だがしかし、今日は、踊ろうマチルダの東京ワンマン、オールスタンディングのライブに行くのだ。ぎっくり腰にならないか不安を抱えつつ、鴬谷へ。

鴬谷って初めて降りたんだけど、なかなかの猥雑感があっていいね。そびえるホテル、小さなロータリーに次々と現れる「そのテの店」の送迎車。

本日のライブ会場は、「東京キネマ倶楽部」というところ。もともとグランドキャバレーだったとのことで、雰囲気がそれっぽい。

以前、ここで行われたカーネーションのライブ音源を買ったのだけど、直江くんもいたく気に入ったらしく、何度もMCで触れていた。音響いいんだろうね。

さて、踊ろうマチルダ。

その衝撃的な出会いは以前もここで書いたけど、やはり似たような人は多いらしく、会場はギッシリ。最前列にはセーラー服の女子高生がかぶりつき、白髪まじりのオッチャンもちらほら。でも、総じて客層は若め。CDのセールスはAKBとジャニーズばかりというこの国で、こういう音楽を好む若者が一定以上いる、ということに安堵する。

全国津々浦々のレコードショップで同じように売れて、テレビの歌番組で流れてみんなが知ってる、要するに巨大なひとつの音楽マーケットしかなかったような時代は、完全に終わったのだね。

現代のミュージシャンはもっと限定的な、コンパクトなコミュニティーを中心に回すのがよい気がする。ネットを上手く利用して、リスナーとの距離を短く、接点を多く。音源を一人ずつ、直接届けるくらいの勢いで。

出版業界にも遅れてやってくる流れなんだろうけど、物流としてのレコード会社とか、管理機としての音楽事務所なんてもう、自前でやるほうがいい。言ってみりゃ、自営業的なミュージシャン。

なんか話が逸れまくりだけど、踊ろうマチルダを見ていると、そのへんがじつにうまく機能しているような気がするんである。

ライブは、とても素晴らしかった。

でも何度もYouTubeを見ていたおかげで、逆に新鮮味が乏しいというシャレにならない状態(笑)。いきなりこのライブを体験したなら、脳天にハンマー級の衝撃だったろうけど、かえってじっくり楽しむことができた。

とにかくあの声がいい。じつはギターもかなり上手い。激しく弦を叩き付けるスタイルなので、3回ほど弦が切れてた。しかも、ことごとく3弦。

アコーディオンの小春ちゃんがイイ味出していて、ドラムやパーカスがないバンド編成(ウッドベースとフィドル)なのに、ドライブ感がハンパない。

立ちっぱなしで、かなり疲れたけれども、あっという間に2時間が過ぎた。

客席のノリは、じっくり聞きたい派と、とにかく騒ぎたい派にクッキリ分かれてたのが印象的。やはり自分のように、初見の人が多かったからかな。騒いでた人たちは、いい意味で酔っぱらいのノリ。ていうか普通に酔ってたな。カップの酒が降ってきやしないかとハラハラした(笑)。

ライブのDVDを編集していて、5〜6月には発売できそうとのことなので、楽しみに待ちたい。

あとさ、最近のライブってカメラ持ち込み&撮影OKってのが多いのかな。むかしはものすごいチェックがあったような気もするけど。会場でも、スマホで撮影してTweet的な人がたくさんいました。そういうの、規制してもしょうがないってことなんだろうなあ。

※めんどくさいので失敗カットも含めてはりつけておきます。

[flickrset id=”72157629466382234″ thumbnail=”square” overlay=”true” size=”large”]

村上春樹作品で一冊だけ挙げよと言われれば、迷うこと無く『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』を選びますよ、という皆様。いかがお過ごしでしょうか。

衝動買いですが、手風琴を注文しました。世界の終わりパートで、主人公が手に入れて奏でて、「ダニー・ボーイ」のメロディーを思い出すという、あの手風琴です。英語だと、Concertina(こんちぇるてぃーな)。ボタンの数とかコード設定とか、いろいろあるんだけど、USのAmazonでいちばん安い20ボタンのヤツを教則本とともにゲット。合わせて150ドルくらい。

イメージしづらいかもしれないけど、こーいう楽器ね(下の画像は、かなり高級な機種です)。

なんかね、手軽な楽器が欲しかったのですよ。ギターってやっぱりデカイし、ハーモニカは口が塞がれちゃいます。手風琴でプカプカ音を出しながら、唄を歌ったり会話をしたりしたいなあと思って。

基本、ムスメとじゃれるのが目的なので、到着したら毎日ちょっとずつ練習しようっと。

(遅まきながら)素晴らしい音楽に出会えた。そういうお話。

●踊ろうマチルダ@TheKEG(花巻)

じつはいま、娘とカミサンを実家に押し込んで、束の間のフリーダムを満喫中。この週末は一人で映画館に出かけたり、年末年始に録りためたドラマや映画なんかを消費した。

『開拓者たち』は堪能したなあ。満島ひかりが、想像していた以上に素晴らしい女優であった。

あとね、『とんび』というドラマ。本編は、なんだか昔懐かしい銀河テレビ小説っぽい雰囲気というか、ある意味単純明快で、楽しめました。びっくりしたのは、そのED曲。

前編を見終わったときに、すでに頭に引っかかってたのですが、後編を最後まで見たあと、さらにもう一回エンディングだけを巻き戻して再生。

「踊ろうマチルダ/箒川を渡って」とある。歌詞の内容からして、前者がバンド名のようだ。

ピンと来たのは、トム・ウェイツ。

リフレインで“Waltzing Matilda”と繰り返す曲があって、「Asylum Years」というベスト盤にも入ってるのだけど、これが実にトム・ウェイツらしいというか、印象的なナンバーなのですね。

確かに、歌い方もトム・ウェイツっぽいしゃがれ声だったし、てっきりそこからバンド名が付けられたのかと思ったのだけど、気になって調べてみたらそうでもないことがわかった。

まず、前述のトム・ウェイツの曲は”Tom Traubert’s Blues”というタイトルなんだけど、これがそもそも、“Waltzing Matilda”というオーストラリア発祥の曲をモチーフにしたもの。マチルダという女性がワルツを踊るという意味じゃなくて、詳しくはググっていただくとして、一言でいってしまえば「放浪」を意味する。ファーストガンダム世代なもので、ずうっとこの曲のマチルダというのは、特定の女性名とばかり思っておりました。

YouTubeなんかでも、オリビア・ニュートン・ジョンが歌うオリジナルの“Waltzing Matilda”とか、すぐに見つかります。国歌にしようという動きがあるほど、オーストラリアでは親しまれている曲のようだ(日本でいうところの『上を向いて歩こう』に近いかも?)。

トム・ウェイツの曲は、ロッド・スチュワートとか色んな人にもカバーされているけど、原曲をもっとメロウにした感じなんだよね。

で、「踊ろうマチルダ」のこと。

すっかり夢中になってYouTubeを漁ったり、iTunesで買えるものは購入したりと、まさにハマってしまったわけですが、このネーミングについて説明している動画もあり、それによると、やっぱりオージーのオリジナルの曲が由来っぽいですね。トム・ウェイツの影響も少なからずあるんだろうけど。

いやあ、なんというかこの時代に、こんな変態的なユニットがあるとはなあ。それこそトム・ウェイツとか、ニール・ヤングとか、ボブ・ディランが好きな人であれば、何かしら接点がありそう。でも歌詞なんかは、もろドメスティックというか、無理やり感がないというか、すごくマッチしてます。そういう意味では、大昔のエレカシとか好きだった人にもおすすめ。

活動を開始したのはけっこう前のようなので、これまで自分が知らなかっただけなんだけど、久しぶりに魂震える素晴らしい音楽に出会えた。若い連中も捨てたもんじゃないよねぇ。ライブ行ってみたいなあ〜。

●箒川を渡って(ドラマED曲とは別のオリジナルバージョン)

●踊ろうマチルダ(Waltzing Matildaの前説アリ)

●ライブハイライト(公式)

ところで、同じく「マチルダ」を冠するバンドがもうひとつありまして、私はずうっとこのバンドの(中心人物の)ことを書きたくてたまらないのに、書けないでいる。何年ぶりかのセカンド・アルバムを制作中らしいので、なんとかそれまでには仕上げたいのだが、はて……。

開演前のひととき。ナナメ前にはしりあがり寿センセイがいらした。

もともと演奏力の高いバンドではない。だから、これまでライブに出かけるということは一度もなかったのだが、「無期限活動休止」が伝えられたとき、せめて最後の姿は見ておきたいとチケットを取った。

大まかなセットリストや演出については大阪公演のことを事前に知っていたので、なるほどという感じ。客をステージに上げるというライブは初めて見た。「かしぶち哲郎ダンス教室」で本当にダンスを踊っていたのにはビックリというか微笑ましいというか。

肝心要のところでミスったり、やっぱりご愛嬌なバンドだよなあ、という醒めた視点とは裏腹に、じつはところどころで涙腺がゆるみ、涙をこらえるのに必死だった。

ていうか、オープニングの「鬼火」をナマで見られただけでも、もうお腹いっぱいである。緞帳前の三人囃子。最新作コーナーも楽しめたし、Beatitudeでのキャノン砲はブルブルっときた。

「振り返ってみればあの作品がラストアルバムだった」「メンバーの誰かに不幸があってもう再結成は叶わない」

そんなケースはいっぱいあるけれど、35年も活動して、きちんとした形で「これが最後だよ(一応……)」と、アルバムもライブもやれるというのは希有な存在だ。

ちょっと前のエントリーでも書いたけれど、最後のアルバムはあまりにも多くのメッセージが込められていて、素晴らしい曲ばかりなのに聴くのはちょっと辛かったりする。辛いといえば、会場限定のアナログ盤が売り切れてたのがなぁ……。

彼等の音楽に出会ったことで、自分の人生は明らかに変わった。そう思える、数すくないバンドだ。知らなければ知らないで、幸せな人生を歩んでいたかもしれないが、知らないで過ごしていたら、それはそれであまりにも不幸すぎる。

いずれまた、時間があったらムーンライダーズについて書いてみようと思う。

「もしもムーンライダーズがラスト・アルバムを作ったら」、そんなお題で作ったコンセプト・アルバムのようだ。

これはototoyの特設サイトにあった小川ワタルさんのレビューにあった文章だ。まるで自分が思ったことと同じことを書いてくれてるなあ、と思い引用しました。このエントリのタイトルは、なんてこたない、いつものもしドラっぽいやつです。

それにしてもこれは、すごいね。最高傑作かもしれん。というか、メンバーそれぞれ、「最後のアルバム用の曲・アレンジ構想」持ってただろ!と怒りたくなるような素晴らしいクォリティー。反則すぎるですよ。

iTunesでの先行配信を7日の午後にDLして、もう通して10回以上聴いた。じつはいま、夜更けの03時48分で、家で仕事をしてたりするのだが、もちろん11回目の再生中だ。

個人的にはまだ、ototoyで無料配信されてる”Last Serenade”は聴いてません。あと、CDより占め切りが遅いからってんでアナログ版に収録されるメドレーね。まあこれは、いずれ手に入れるとしよう。

とにっかく、Moonridersについて書きたい、語りたい、思いの丈をぶちまけたい!!!!というハイな気分なのだが、マジで仕事がヤヴァイので後日に回しますヨ。いやはや、まさしく男はダメ。仕事に生きて、逃げてることに気づいてない。誰かにケツを叩いてほしい!

タイトルの「Ciao!」は鈴木慶一が昔からよくブログとか記事使っていたフレーズだ。ハローの意味もあればグッバイの意味もある。つまりはそういうことなのだ。な。

いまはただひとこと。中野サンプラザの、最初で最後のライブ体験が本当に楽しみでならない。

いちばん後ろの列。隣にはなぜか妙齢の金髪のおねいさんが座って、ずうっと曲に合わせてユサユサと体を揺らせていた。映画館というのがもどかしい。拍手もできやしない。

『忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー 〜感度サイコー!!!〜』は、ただのコンサートフィルムじゃない。それは、参加ミュージシャンの顔ぶれを見ればわかるとおり。結論から言うと、愛に満ちあふれた、素晴らしい「映画」だ。

途中、3度ほどウルっと来ました。まず、「後ろの奴等のために」で。

いや、自分が映画館のいちばん後ろに座ってたのは関係なくて、完全にその場の「後ろの奴等」と同化してた。いきなりあんなことになったら、ちょっと感動してしまうよなあ。

次は、なんども見てるはずなのに改めて涙腺が緩んだ。矢野顕子との「ひとつだけ」。

もうひとつは敢えてコメントしませんが、泣き所も笑い所もとにかく満載、それだけは保証します。

この世を去ったミュージシャンを題材にした映画ってけっこう多いのしら。ジョン・レノンとシド&ナンシーとジム・モリソンかな、私が見たことあるのは。

もちろんどれも映画として、またファンとしてもソコソコ満足いく作品だったけど、ナニサリほど楽しくて、あたたかい、参加している人たちの息づかいが伝わる映画はない。本当に愛された人なのだ。知ってたけど。

もう一度、キヨシローに会いたかった。それが本当に実現するとは思ってもみなかった。いや、かなり真面目にそう感じている。

終幕後、最前列で顔を膝に埋めて静かに涙を流してる人がいた。その気持ち、とてもよくわかると肩に手をかけたいくらいだった。

木曜日、ネットを巡回していたら、仲井戸”CHABO”麗市のライブが5日連続で渋谷であるとのこと。土曜日は飲み会、日曜日はカミサンと子供を迎えに行くため、今日か明日なら行けそう。

さすがに当日はチケットの手配がつくかどうかわからなかったので、金曜日の回を抑えて、コンビニで受け取り。いまどきは、ネットで何でも揃うのだなあ。

金曜の夜は、”GOING UNDER GROUND”というバンドと対バン。予備知識ゼロで行ってきた。

内容は、本当にサイコーでした。GOING UNDER GROUNDというバンドはアレだね、NHKの何かの番組のテーマ曲の人たちでしたね。「主役はきみーとぼくのー」って曲。なかなかよいではないか。やっぱ、音楽はナマだなあ。

すごく印象的だったのは、ドラムの人。細身のカッコイイ系の方で、力を入れてないように見えて、ムチャクチャ動きがよくパワフル。リードボーカルも取ってた。

小一時間ほどでセット変更。いよいよ、ニュー仲井戸バンドの登場。編成は、ギターとキーボードがKyon(ボ・ガンボス!)、ベースは子供ばんどにいた湯川トーベン。懐かしい!

この日の個人的な収穫は、ポエトリー・リーディングの「エレキギター」。幼い日のチャボが、ショーウィンドウのギターを眺め、それを手にするまでのことが語られる。そうか、丸井の月賦で買ったのか。しかもセミアコか。趣味がいいぜ。

初めて自分の楽器を手にしたときの感動は、いまでも覚えている。そんな昔の日々が懐かしく蘇る。チャボのポエトリー・リーディングについては、いつかまた、あらためて書いてみたいものだ。

アンコールは、対バン含めての大セッション。ティーンエイジャーから雨上がり、最後のStand by Meでは、曲の途中でリズムセクションが入れ替わるという大技を見た。これには、ちょっと伏線がある。

そもそもチャボを観に来た客がほとんどという中、GOING UNDER GROUNDのパートでは、客席のノリはお世辞にもいいとはいえなかった。私のように初めて聴くという人も多かったはずだ。

そんなこともあって、チャボはMCでもしきりに彼らのことに触れ、「いい曲いっぱい持ってやがんな、チクショー」などと持ち上げたりもした。

最後のセッションでは、GOING UNDER GROUNDのボーカルとギターは歌やリードギターで上手いこととけ込んでいたが、リズム隊はステージの端でコーラスを担当。タンバリンとカウベルを手にしてはいたが、ちょっと固さがある。

歌も佳境というところで、ベースの湯川トーベンが、GOING UNDER GROUNDのベーシストを手招きし、耳打ち。で、いきなりベースをよっこらしょと渡すのだ。

さらには、ドラムの河村カースケ氏も、一人残されたドラマーを呼び、演奏中に入れ替わる。二人の身長差はかなりのものがあり、とても窮屈そうに、でもとても楽しそうに叩いていた。

なんというかこの、業界の先輩たちの、後輩を気遣いつつ盛り上げる様に、とても暖かい気持ちになれたよ。

会場のホールは、映画館のようにしっかりとした座席があって、私のような腰痛持ちにはすこぶる快適であった。オールスタンディングとかはもう無理だけど、こういうライブならまた見に行きたい。

『また逢う日まで』『木綿のハンカチーフ』くらいは、一般教養として知ってはいたけど、この人のWikiのページを見ると、もはやため息しか出てこない。なんたる天才。サザエさんのOPとEDまで手がけていたとは知りませんでした。

ひょんなきっかけでトリビュートアルバムの存在を知り、このところお気に入り。Wikiのリンクにもあるけど、JASRACのサイトでのインタビューが面白いですね。

http://www.jasrac.or.jp/sakka/vol_2/tsutsumi_in.html

音楽ってのは、やっぱりこうでなくてはいけない。好きだなあ。

うーん。改めて聞くと、ものすごくエネルギーを使う。ある意味、真夏にピッタリかもしれない。

それにしても、モーレツに忙しいッス。ちょっとずつでも、溜まりに溜まったネタを書いていきます。

あれから今年で30年。月日が経つのは早すぎるけど、やっぱこの歌はイイな〜。

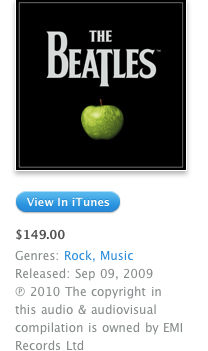

大方の予想どおり、AppleがiTunesでのBeatlesの扱いを開始した。事前のティザーを大げさと受け止めた人が多かったようで、そこかしこでズコーという落胆の音が聞こえてきたような気がしないでもない。

しかし、これはじつに大きな出来事なのだ。Appleは2011年末までの独占配信契約を勝ち取ったわけだが、水面下ではGoogleやAmazonと争っていたようで、展開次第ではもっと大きなニュースになっただろうね。

さんざん盛り上げといてコレかよ的なブーイングは、USのレビューでも見られる。とはいえ概ね好意的。例えばこういった反応。

Although I bought both CD box sets last year, I will purchase again in this format. What a great edition to my digital music library. I grew up with these songs and they’ve aged better than I have.

去年出たリマスター版持ってるなら買わなくてもいいんじゃないかと余計なおせっかいを焼きたくもなるが、じつはこういった事情もある。左が日本、右はアメリカ。

85円換算ならUS版は12000円だもの。日本だと倍ですよ倍。1万円ちょいなら、エイヤと買っちゃう気分もわからなくない。

細かいところまで確認したわけではないが、パッケージはおそらく同じ内容のはず。iTunes LP上で日本語の訳詞が付いているとか、おまけムービーに日本語テロップが付いてるとか、可能性としてはなくはないが……正直、この価格差を見ると愕然とするよなあ。音楽における日米価格差は今に始まったことではないんだけれど。

というわけで、ちょっと悩んだけど、リマスターということもあるし買ってみました。ええ、もちろんUS版ですが。

いわゆるドンシャリ系になったビートルズ。確かに音質は違う気がする。特に初期の音源。ジョージ、ちゃんとギター弾いてねえよ!とか、よくわかりますな。

それにしてもAppleは気合い入ってるなあ。買う・買わないは別として、apple.comに置いてある動画一式は素晴らしいの一言。特に1964年ワシントンでのLiveは年内いっぱいの公開らしいので、チェックはお早めに〜。

とりあえず誕生日を迎えました。パチパチ。1968年生まれの人って、今年は何歳になるんだっけ? なんか42歳説と43歳説があるんだが……まあいいや(こーいうのはわざわざググらないんだよね)。

だからっていうわけじゃないんだけど、つい思い立って、中島みゆきの大人買いなんぞをしてしまった。熱心に聴いてたのは中学から高校の最初くらい。アルバムでいうと、『愛してると云ってくれ』から『寒水魚』『予感』あたりまでなので、そのへんをiPhoneいじりながらiTunes Storeでガーッと。

帰りの電車でさあ聴くかとヘッドフォンつないで、最初の曲がいきなり『元気ですか』。いやー、元気です。ていうか、すげえインパクトだ。けど懐かしいなあ、コレだよコレ! プロジェクトXとか、あーいうんじゃなくてさあ、やっぱ中島みゆきといったら初期でしょう〜と素人発言。

いろいろ曲をスキップしつつ、『タクシードライバー』で切なくなり、『エレーン』の後半のサビで思わずボリュームを気にし、『時刻表』でとりあえず吊り革広告を見上げてみた。

そんでもって『世情』では、やっぱり甦るあのシーン。こらもう、世代病だから仕方がない。沖田浩之は、もうこの世にいないんだけれど。

世の中はいつも 変わっているから

頑固者だけが 悲しい思いをする

いや〜、やっぱこの人の才能は特異だな〜。

やや遅めの昼食をと、新宿パークタワーの裏をボンヤリと歩いていたときのこと。ガイジンがやってきて、「英語は話せるか?」。道に迷ったのかと思ったら、どうもそうではない様子。

俺、インド人なんだ。今日、新宿で職探しに来たんだけどダメだった。雇ってもらえなかったんだ。それで今、一文無しで、昨日から何も食べてない……。

あ〜、そっちかよww。物乞い系は基本的に相手にしたくないんだが、好奇心からか、俺はこれからメシを食おうと思ってるんで、おごるからついて来いよ、と言ってみた。すると……。

その申し出は嬉しいんだけど、日本のレストランはダメなんだ。チャイニーズも。

ふぅん、だったらそこの信号の先にカレー屋ならあるけど?

その店のことは知ってる。でもダメ。彼らはネパール人だから。

そうだね。コックや店員がネパール人なのは知ってるけど、なんで?

じつは俺、ムスリムなんだよ。だから……。

ああ、言いたいことはわかるよ。でも、インド出身のムスリムだなんて珍しいね。映画のスラムドッグみたい。

ゴメン、嘘をついてた。本当はパキスタンから来たんだ。

おいおいおい。俺は20年以上前にパキスタンに行ったことがあるよ。イスラマバードとか、ラワルピンディとか、フンザとか。山を登ったんだ。18歳だった。

というわけでその後10分くらい、炎天下、カタコト英語と3歳児並みのウルドゥー語で会話した。(私はウルドゥー語については、「こんにちは」「さようなら」「ありがとう」「とても高い」「とても暑い」だけ知っている)。

日本人相手にはインド人と名乗るのが何かと無難なんだということ、やはり9.11が未だに影響しているということ、ネパール人もバングラ人も、料理店をやるときはインド料理の看板を上げることについて等々。府中には、カラチっていう名前のインド料理屋があると言ったら笑っていた。

へんな施しはしない主義ではあるが、これはしばらくの間、英会話の勉強ができた、そのお礼だと1000円だけ渡した。そんでお互い名を名乗り、握手をして別れた。

彼は、私に出会えたことを幸運に思う的なことを言った。私は、こんなのは幸運のうちに入らないさ的なことを言った。不思議そうな顔をしてたから、たぶん、言い回しが違ってたんだなw

後ろ姿を少しだけ見送り、エアコンのよくきいたパークハイアットで昼飯を食べた。彼は、どこかハラルフードを食べられるレストランまで歩いたのだろうか。

今にして思えば、うまく騙されただけなのかもしれない。あるいは、無一文の職無しという話が本当だとしたら、1000円など一瞬で消えてなくなる額。焼け石に水だ。いま大宮に住んでるとか言ってたし、2000円くらい渡せばよかったか。甘い?

なんか、善人っぽくまとめやがってとお思いかもしれないが(笑)、職場の元部下に「このCDすっごくイイんで聴いてみてください」と言われた、寺尾紗穂の「アジアの汗」という曲が本当にすっごく良くてビックリしたせいだ、きっと。

でも書きながら思い出したけど、むかし葛西に住んでいた頃、似たような感じでパキスタン人の集団と駅前で知り合って、盛り上がった勢いでフィリピン・パブに行ったことがある。みんなムスリムのくせに、チューハイ飲んでカラオケしまくってたけどwww 踊るポンポコリンとかwww

ああ、そんなことはともかく、寺尾紗穂のこと。

大貫妙子が唄がメチャクチャ上手になって、矢野顕子ばりのピアノテクを身につけたかのような、若い女性。頭もいい。シュガーベイブのベーシストの娘だそうで、そういう意味ではサラブレッドだ。子供の頃から良質なものに囲まれて育ったに違いない。

機会があれば、ぜひ。